戦術の系譜22 齋藤 豪

2021年09月21日

みなさんこんにちは。

戦術の系譜のバトンを頂きました「齋藤豪」(さいとうごう)と申します。

何を書いても良いとのことなので、私の得意分野であるネット麻雀にフォーカスをあてて、ネット麻雀で勝ちやすい戦術や、特化した考え方をいくつかご紹介していきたいと思います。

第1回のテーマは「ラグ読み」です。

いきなりマニアックで賛否両論ありそうなテーマですが、ネット麻雀においては立派な戦術だと思っているのでご紹介いたします。

ラグ読みの是非についても私見でコメントをしておりますので、ぜひ最後までご覧いただけると幸いです。

■ラグ読みの概要

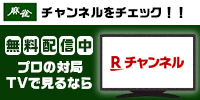

ネット麻雀では、ポンやチーができる牌が切られた場合に、その選択のために画面が一時停止します。

もちろん対戦相手の画面も止まっているので「あ、誰か今、鳴こうか迷っているんだな」と思われています。

この「鳴ける牌が出た時に一時停止している遅延時間」が「ラグ」と呼ばれていますが、この「ラグ」を考慮して相手の手牌を推測する戦術を「ラグ読み」と言います。

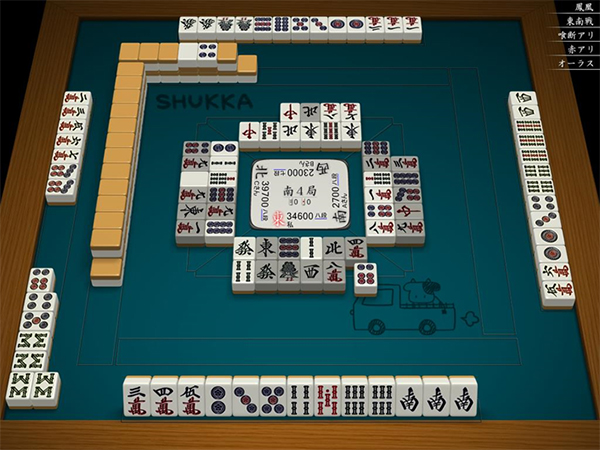

※ラグが発生している状況例

例えば上記のシーンで を鳴かずにスルーした場合、他家から見た場合に以下の考察が可能です。

を鳴かずにスルーした場合、他家から見た場合に以下の考察が可能です。

・東家が を「チー」または「ポン(カン)」できた可能性がある。

を「チー」または「ポン(カン)」できた可能性がある。

・南家、西家が を「ポン(カン)」できた可能性がある。

を「ポン(カン)」できた可能性がある。

このようなラグが発生した瞬間を記憶しておき、守備や攻撃に転用する事で初めて戦術となります。

ラグ読みは推理ゲームのようなもので、奥が深いです。

ラグ読みを意識することで、推理力が鍛えられて、ラグ読みが利用できない通常局面の能力も向上すると私は考えます。

今回は実践例をいくつかご紹介いたします。

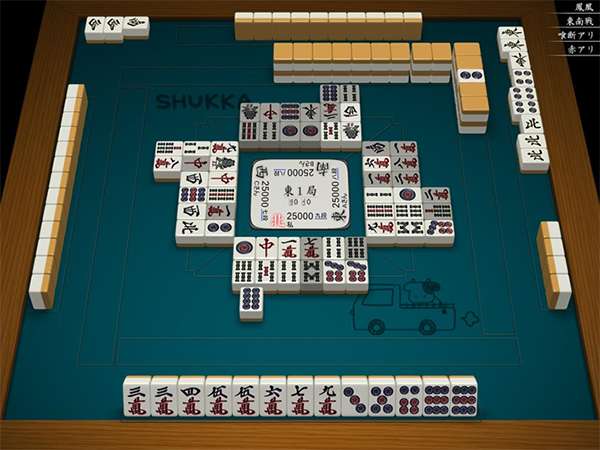

①4センチの中身を読む

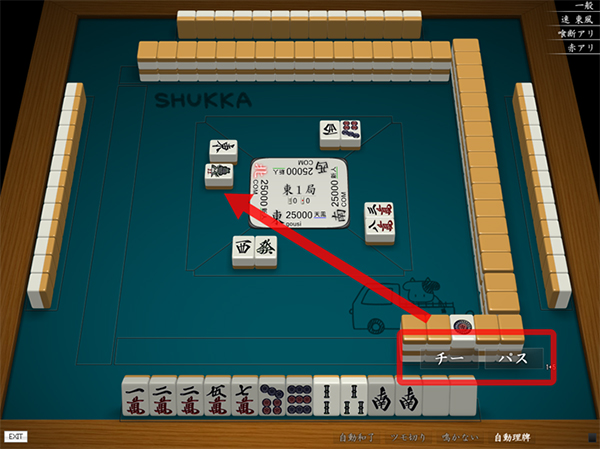

場面は東1局、自分は北家で下家がダブ を含め3フーロしておりピンズのホンイツが濃厚な局面です。

を含め3フーロしておりピンズのホンイツが濃厚な局面です。

下家は をポンして打

をポンして打 、数巡後の最終手出しが

、数巡後の最終手出しが です。

です。

もうピンズは切りたくないゲンナリした気持ちにさせられる仕掛けです。

ドラの をツモって来たところで、念のため対面の警戒も含めて

をツモって来たところで、念のため対面の警戒も含めて を合わせ打ちました。

を合わせ打ちました。

この にラグが発生します。

にラグが発生します。

はポンできる牌ではありませんので、シュンツの形で下家にラグが発生している事が確定しました。

はポンできる牌ではありませんので、シュンツの形で下家にラグが発生している事が確定しました。

この時点では残り4枚の手牌とは言え、様々な形が想定できます。

など、まだ形は絞り込めません。

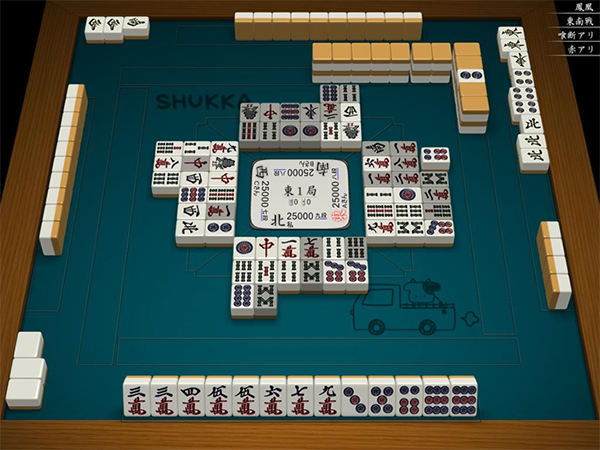

その後、対面が危険な をプッシュしたのを見て、

をプッシュしたのを見て、 を合わせ打つとここではラグが発生しません。

を合わせ打つとここではラグが発生しません。

が通り、

が通り、 でラグが発生し、

でラグが発生し、 でラグが発生しないという3つの情報で、下家の手牌は以下の可能性が高くなりました。

でラグが発生しないという3つの情報で、下家の手牌は以下の可能性が高くなりました。

(※ でラグが発生しないということは、

でラグが発生しないということは、 を持っていないことの証明になります。)

を持っていないことの証明になります。)

さらに下家は手出しで を打ちます。

を打ちます。

これで、先ほどの

の正体は

の正体は

だったのでは?と推測できます。

だったのでは?と推測できます。

ここで考えるべきは、下家は単騎待ちの可能性が高いという点と、ドラの を保有している可能性も高いという点です。

を保有している可能性も高いという点です。

ホンイツがつかなくても7700以上が確定しているのであれば、ピンズと字牌以外の意表をついた待ちも候補にあがります。

つまり、この時点で現物以外の牌は全て危険牌となるのです。

今回は字牌単騎への待ち変えでしたが、一見通りそうなマンズやソウズであっても打たなくてよい場合は、打つべきではないと考えられます。

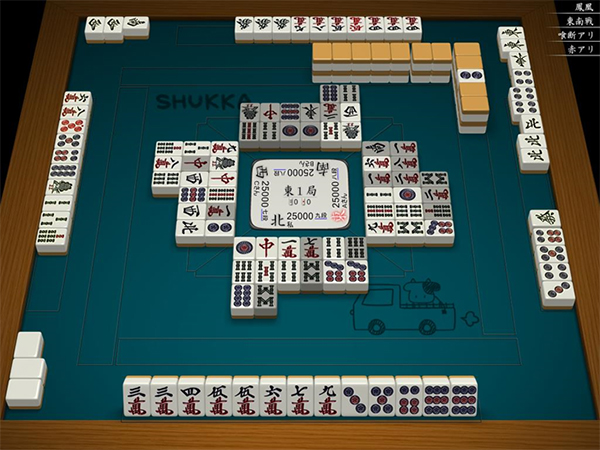

②相手の有効牌の受け入れを読む

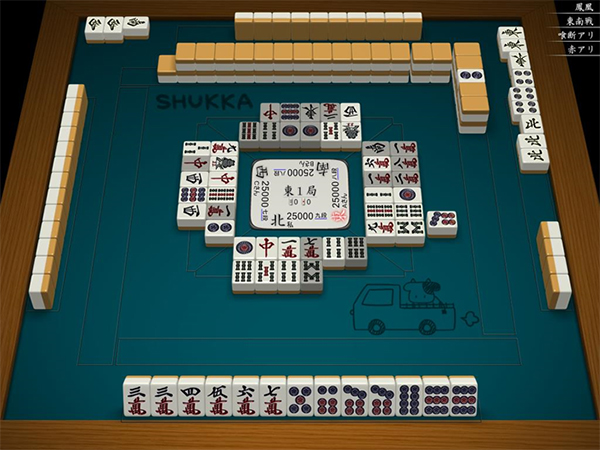

南1局、急所の を鳴いてタンヤオドラ1、高め三色の可能性が残る1シャンテンです。

を鳴いてタンヤオドラ1、高め三色の可能性が残る1シャンテンです。

ラス目の対面からリーチが入って、一発目に無筋の を引きました。

を引きました。

3着目の自分は放銃は避けたいシーンです。

が3枚見えているため、ワンチャンスとして

が3枚見えているため、ワンチャンスとして や

や が選択にありますが、必ず通る保証はありませんので、いっそ真っ直ぐ

が選択にありますが、必ず通る保証はありませんので、いっそ真っ直ぐ を打ち抜く手もあります。

を打ち抜く手もあります。

難しい局面ですが、実は数巡前にラグの情報がありました。

の見えている枚数から、対面のシュンツに対するラグである可能性が高い状況です。

の見えている枚数から、対面のシュンツに対するラグである可能性が高い状況です。

重要なのは にラグが発生した時点で、単純なリャンメン

にラグが発生した時点で、単純なリャンメン –

– 待ちや

待ちや –

– 待ちに放銃する可能性は、ほぼ無いと言える点です。

待ちに放銃する可能性は、ほぼ無いと言える点です。

何故なら

や

や

の形で単純リャンメンターツを持っているなら、

の形で単純リャンメンターツを持っているなら、 でラグが発生しないからです。

でラグが発生しないからです。

この逆説的な考えによって、手牌にある や

や はワンチャンス+ラグの情報で、より安全度が高くなっている状況と言えます。

はワンチャンス+ラグの情報で、より安全度が高くなっている状況と言えます。

このため、いったん で迂回をしました。

で迂回をしました。

さらに危険牌を引かされたので、残りの と

と を落としきって流局です。

を落としきって流局です。

の一発放銃を避ける事が出来て、結果的にファインプレーとなりました。

の一発放銃を避ける事が出来て、結果的にファインプレーとなりました。

( のラグは、

のラグは、

の出来メンツに対するラグだったようです)

の出来メンツに対するラグだったようです)

ただし、この種類のラグ読みについては注意が必要です。

何故なら、あくまで単純リャンメンには放銃しないというだけであり、例えば以下のようなノベタンや複合形には放銃する可能性があるからです。

上記はいずれも にラグが発生するが、

にラグが発生するが、 –

– が放銃するケースです。

が放銃するケースです。

このため、あくまで通常よりも放銃率が下がる、というくらいのバランスで利用するべき戦術となります。

※ただし今回のケースだと捨て牌に や

や がある事で、上記の複合系の可能性も少なくなっているので、安全度は非常に高いと言えます。

がある事で、上記の複合系の可能性も少なくなっているので、安全度は非常に高いと言えます。

このように他の捨牌と組み合わせて考えられれば、より活用できる守備戦術となります。

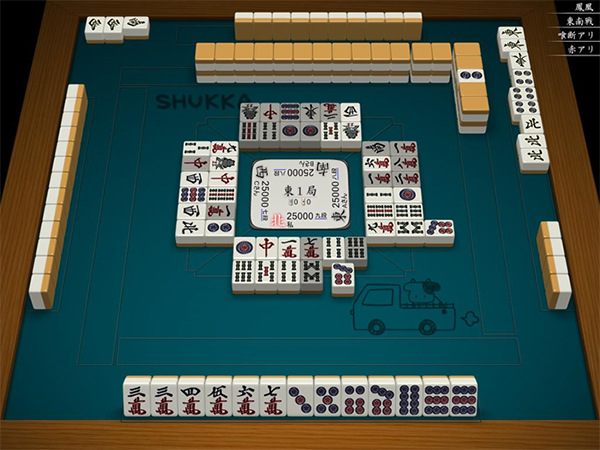

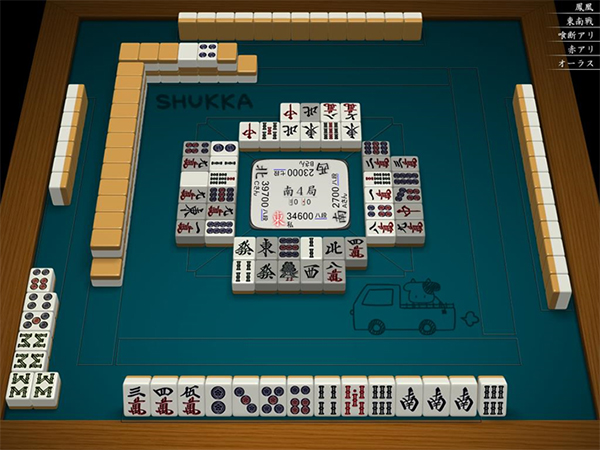

③自分の有効牌の残り枚数を読む

攻撃に使えるラグ読みも紹介します。

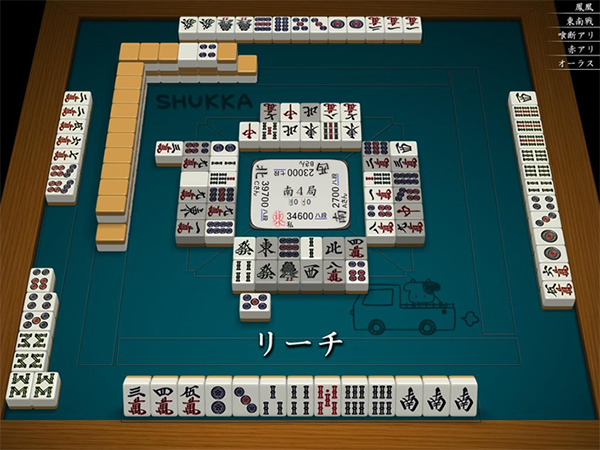

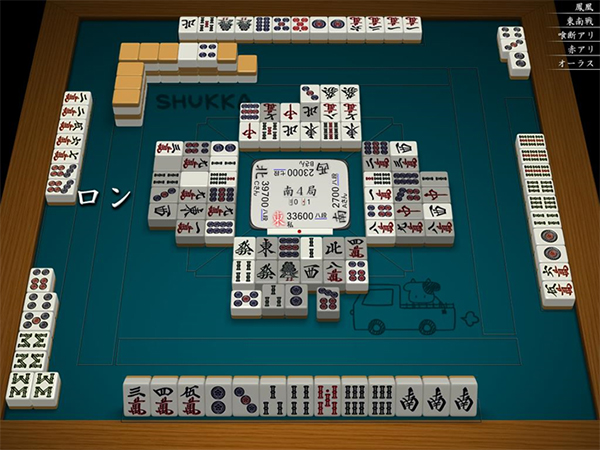

場面はオーラス親番。現在は2着目でトップまで5,100点差です。

上家のトップ目がすでに2フーロしていますが、上家に満貫を放銃しても着順が落ちないので、リスクは無視して自分のアガリだけを見て良い局面です。

状況としては が自分から4枚見えているため、

が自分から4枚見えているため、 の受けは良さそうに見えます。

の受けは良さそうに見えます。

手牌のドラ2枚を使い切れれば鳴いてもトップ逆転の条件を満たしますので、 のドラも使い切りたいところです。

のドラも使い切りたいところです。

となれば、 をツモ切りするか、

をツモ切りするか、

あたりを打つのが良さそうに見えます。

あたりを打つのが良さそうに見えます。

しかしこの時、私はまったく別の事を考えていました。下家が数巡前に打った にラグが発生していたからです。

にラグが発生していたからです。

下家が を打った時点で、すでに

を打った時点で、すでに は4枚見え、

は4枚見え、 は3枚見えていました。対面が

は3枚見えていました。対面が をチーできた可能性は低いです。

をチーできた可能性は低いです。

つまり、チーのラグである可能性は低く、誰かがポンできる牌であった可能性が高いのです。

さらに対面は を打っています、

を打っています、

からドラ受けを外して

からドラ受けを外して を打ち出す可能性は低いと考えられますので、

を打ち出す可能性は低いと考えられますので、 を持ってなさそうです。

を持ってなさそうです。

つまり…… を対子以上で持っている正体は…

を対子以上で持っている正体は…

上家という事が推測できます。

狙い目と思っていた が残り1枚~0枚という事が分かっていれば、打

が残り1枚~0枚という事が分かっていれば、打 という選択肢が有力になります。

という選択肢が有力になります。

この局では目論見どおり打 の後ですぐに

の後ですぐに を引き入れてリーチを打つことができました。

を引き入れてリーチを打つことができました。

これが攻撃に活用したラグ読みの真骨頂です。結果は当然…

なんでやねん(これが麻雀)

この他にも、詳細は割愛しますが以下のようなラグ読みなども存在します。

④打点を読むラグ読み

→仕掛けを入れた相手に対して、ドラが打たれた際にラグが発生していなければ、対子以上で持っている可能性が低い、など。

⑤テンパイノーテンを読むラグ読み

→先ほどまでラグっていた牌が、急にラグらなくなる。(テンパイしたから鳴き無しを押した可能性を読む)

■ラグ読みの注意点

ラグ読みはあくまで補助、たまーに使えるオマケ的な役割なので過信は禁物です。

主な注意点は以下となります。

・麻雀ゲームによっては「偽ラグ」と言われる強制的なラグが数秒発生する事があります。

(実際には鳴ける牌ではないが、ランダムで数秒ゲーム進行が停止する。)

このため、不慣れなラグ読みは逆に成績を下げてしまう要因ともなり得るので、あくまで補助的な役割として使うにとどめましょう。

・「鳴き無し」を活用している相手には注意が必要です。

局の途中でON/OFFを切り替えるような相手である場合は、ラグらなかったという情報は活用できません。

このため「ラグが発生しなかった」という情報を過剰に信じるのは危険です。

慣れてくると、半荘中に発生するラグの量から、相手が「鳴き無し」をどこまで活用するかも読み筋に入れます。

逆に、自分がラグで読まれたくない場合は、自分自身で「鳴き無し」を活用するなどの工夫も必要です。

■ラグ読みは邪道なのか?ラグ読みの是非は?

例えばリアル麻雀では、所作や表情などを雰囲気で感じ取ったり、牌の並び方を読み筋に入れて、打牌に反映させる打ち手もいるかと思います。

これらはネット麻雀では取得できない情報です。では、これらの情報を活用できるリアル麻雀は邪道なのでしょうか。

リアルもネットも何万ゲームも打ってきた私が思うに、その舞台において自然に入ってくる情報は活用して良いと考えています。

※私の場合は、自然に入ってきた情報は読みたくなくても自動で処理してしまうので、逆に読まないという事ができません。

(ここは人それぞれで考え方が異なると思うので、決して他人には強要しないでください)

■ロン2のメリット

日本プロ麻雀連盟公式のロン2では、偽ラグのシステムが無いため、ラグが発生した場合は100%人為的なラグとなります。

しかし「鳴き無し」(スルーボタン)を常に押していると、予期せず鳴きたい牌が出現した場合に鳴くことができず、それが出るなら鳴くのに!というモヤモヤが発生する事もしばしばあります。

そんな葛藤を解消できるロン2のシステムを紹介します。

なんと、鳴き無し(スルー)を押していても、鳴きたい牌が出た直後に1.5秒以内に牌の上にカーソルを合わせると、一時的に鳴き無しが解除されて鳴けるのです!

※ロン2公式サイトより抜粋

■ロン2公式サイト:チー、ポン、カンの仕方&便利なテクニック

これが本当に画期的で、リアル麻雀に近い感覚で打つことができるのがとても素晴らしいです。

私はロン2では常に「鳴き無し(スルー)」を有効にして打っていて、この手のストレスがありません。

※天鳳だと、役牌1枚目をスルーしたいときにラグでバレたくないので1枚目が出るまで「鳴き無し」を有効にしておく必要があるなど、ちょっと操作が大変なのです。

ロン2をプレイしている方で上記の仕様を知らない方がいたら、ぜひ実践してみてくださいね。

リアル麻雀で「鳴きたい牌が出たときに声がでない」人は、練習にもなると思います。

今回は、ネット麻雀あるある「ラグ読み」について記載させていただきました。

それではまた次回にお会いしましょう。

カテゴリ:戦術の系譜