将棋界でかの羽生善治と並び才能を認められながらも29歳の若さで夭逝した「怪童丸」こと村山聖九段。

その生涯は映画化され、大好きだったという麻雀のシーンも再三でてきます。

彼が亡くなる寸前の1996年の将棋年鑑に「コンピュータがプロ棋士を負かす日は?来るとしたらいつ」というアンケートがありました。

村山 聖「来ない」

血の滲む思いで研鑽を重ねた一流棋士の自負がたった三文字に色濃く映し出されています。

元日本将棋連盟会長の米長邦雄永世棋聖に至っては「永遠になし」と切り捨てました。

達人が断じるほどに、その道は深く、人間の知性でしか成し得ない領域があると信じられていたのでしょう。

しかし、世紀が変わり、コンピュータテクノロジーがもたらしたAI(人工知能)は将棋界の一流棋士を圧倒。

そして「将棋」の数倍の世界的競技人口と歴史を有する「碁」においても同様のことが起ります。

2016年、Google DeepMindが開発したAI(人工知能)のAlphaGoが、世界最強と評された囲碁の李九段に圧勝。

翌年、「大帝」と崇められ人類最強との呼び声高い柯潔九段に完全勝利を果たした直後「役割を終えた」と碁の世界から引退(開発終了)を発表。

完膚なきまでに叩きのめされ、静かに涙を拭い投了に及んだ柯潔の姿は、世界に衝撃を与えました。

同時に、コンピュータが人類に勝つのが最も難しい分野と言われ続けた碁におけるこの結末は、人類はどうやってもAIに勝てない、という現実を突きつけられることとなりました。

分野や規模は違えども、同じ知性を競う世界に生きる私にとって、この出来事は雷に打たれたようなインパクトがありました。

卓越した能力の持ち主が、寝食を惜しみ人生を賭けて取り組み、人類の頂点に立った競技において、わずか数時間学習したAI(人工知能)にどうやっても太刀打ちできない。

プライドがずたずたに切り裂かれる彼らの魂を自分に重ねると、胸が締め付けられるような心持になったものです。不完全情報という性質の差を考慮してもおそらく麻雀でも同様の結論が待っていると考えています。

ならば、もうプロ棋士は必要ないのでしょうか。

人類が囲碁や将棋、そして麻雀に取り組む価値はないのでしょうか。

第3章

【① 対局相手に敬意を】

AI(人工知能)は計算を間違えることはありません。

また判断を迷うことはありません。

しかし、人間は、必ず間違えます。

数手先のことを読むのには時間がかかります。

直感という素晴らしい能力がありますが、それは心理状態や体調によって左右されます。

不安な状態、興奮した状態だと、判断がブレることが多々あります。

私も、あなたも、例外なく、です。

技術を向上することと同様に、そのブレを極力抑えることはとても重要です。

そのために大切なことは何でしょうか。

私が一番大切と考えている事の一つが「対戦相手に敬意を払う事」です。

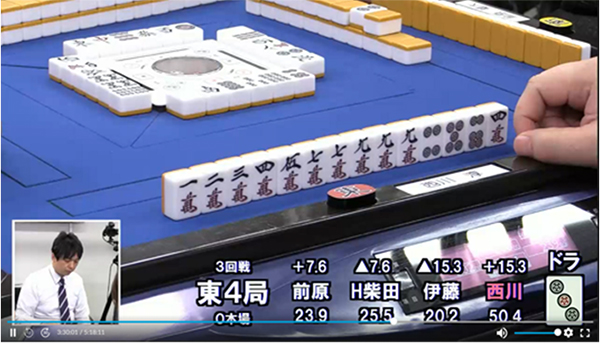

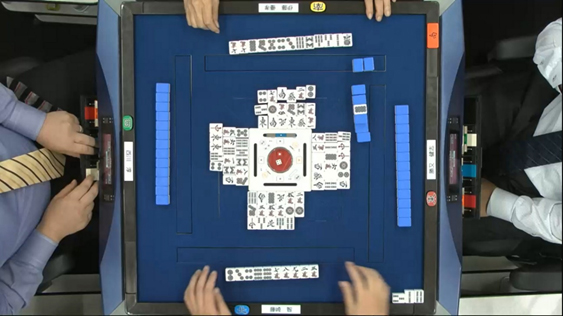

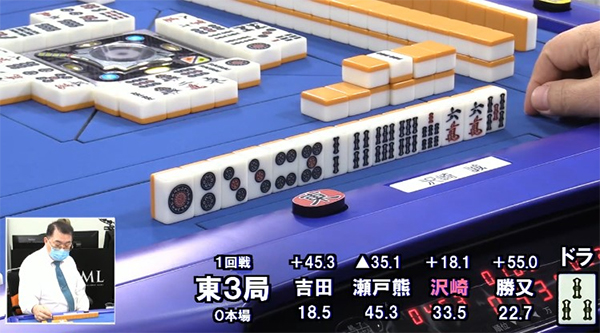

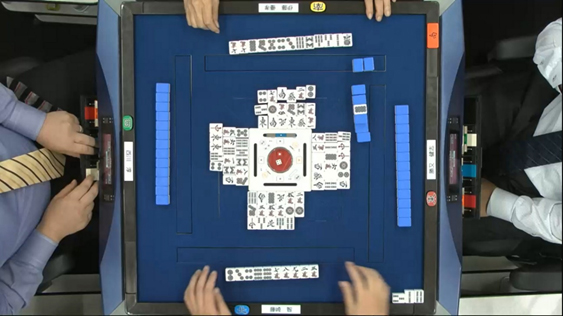

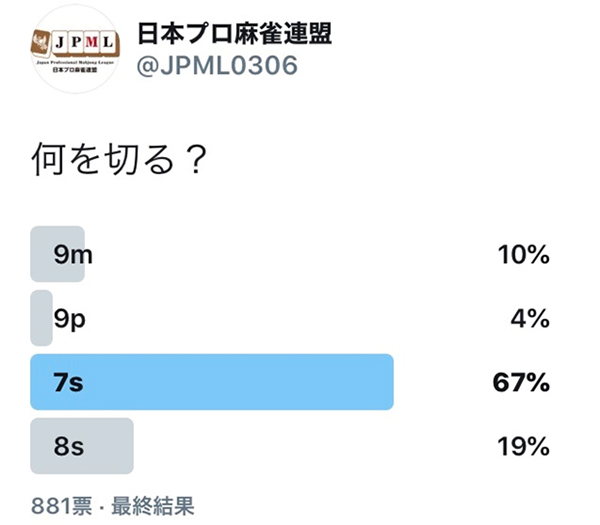

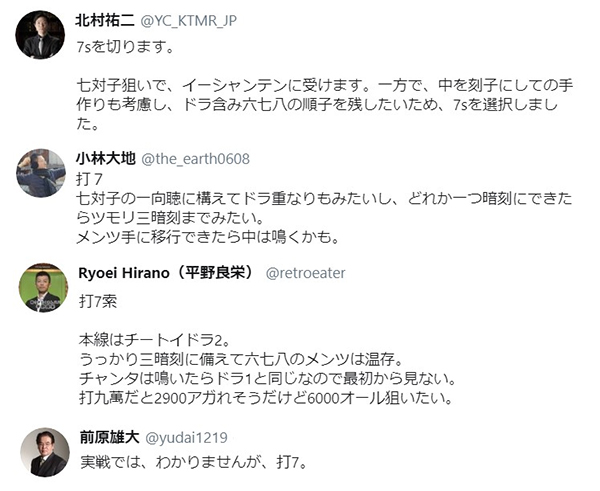

下は第36期鳳凰位戦第7節A卓からです。

上家の伊藤優孝プロからリーチが入っています。

そのリーチを受けたあと、藤崎智プロが私の切った を

を

でチーして、2枚目の打

でチーして、2枚目の打 。

。

そして次の巡目に藤崎プロが をツモ切りしました。

をツモ切りしました。

私は、そっと置かれたこの に、背筋が凍りました。

に、背筋が凍りました。

なぜ なのでしょう。

なのでしょう。

藤崎プロは、リーチに対して、多少のチャンス手でなんとなく生牌の を捨てる打ち手ではありません。

を捨てる打ち手ではありません。

可能性を考えていきましょう…

① 実は は安全牌?あるいは安全牌が無い?

は安全牌?あるいは安全牌が無い?

⇒暗刻になった を切った?

を切った?

⇒リーチの伊藤プロ(私や勝又プロも含めて)に が安全だという根拠がある?

が安全だという根拠がある?

② 実は藤崎プロもテンパイ?

⇒だとしたら、どのような構成?何待ち?

③ ちょっとアツくなってバランスを崩している?

それまでの得点状況、雰囲気、何より現在に至るまでの数々の実績・データから③だけはないと考えます。

同様に安全牌がないということも考えにくいでしょう。

① である可能性を、対局者全員の捨て牌、テンションからひとつずつ検討していきます

・伊藤プロの捨て牌は、ノーマルなもの。 待ちになっていない、という根拠は薄い

待ちになっていない、という根拠は薄い

・藤崎プロの手は、第一打が 、典型的な変則手。

、典型的な変則手。 が手の内にトイツになっているのだとしたら七対子が考えられるが、

が手の内にトイツになっているのだとしたら七対子が考えられるが、 がトイツ落としだからそれは無さそう

がトイツ落としだからそれは無さそう

・勝又プロが をトイツ落とし…やはり

をトイツ落とし…やはり は危ない牌だった。勝負して切り出した牌なんだな…

は危ない牌だった。勝負して切り出した牌なんだな…

といった具合に、です。

藤崎プロはその後、無筋の を捨てます。

を捨てます。

ここで、確信に変わります。

藤崎プロは、実はテンパイしているから勝負している、のです。

では、どんな構成なんでしょうか?

・安い手で、勝負する?⇒藤崎プロの持ち点、状況からいっても可能性は低い

・伊藤プロの手をどう感じている?⇒例えば、有力な待ち候補を自分がつぶしている、とかドラを自分が多く持っているので相手にない、等

・役は何?⇒役牌は全部切られているから無い。前述の通り、七対子はまず無い。変則手だからピンフ系は考えにくい。三色?一気通貫?

といった具合に、です。

更に細部まで読んでいきます。

3巡目の打 が光っています。ドラの

が光っています。ドラの がトイツ以上と濃く予想できます。1,000点の手では

がトイツ以上と濃く予想できます。1,000点の手では は押すに値しないでしょうから、より強い根拠となります。

は押すに値しないでしょうから、より強い根拠となります。

を

を

で鳴いたのに第一打が

で鳴いたのに第一打が なのが気になります。一気通貫ならば

なのが気になります。一気通貫ならば

の形から

の形から は切らないのではないでしょうか。

は切らないのではないでしょうか。

おそらく三色同順なのです。

という藤崎プロの目指しているアガリのイメージが浮かんできます。

はソウズ以外のメンツ、あるいは

はソウズ以外のメンツ、あるいは が暗刻+頭というあたりが想像できますが、他の中張牌を未練なく捨てているのですでに完成している可能性が高い、少なくともリャンメンと感じていました。

が暗刻+頭というあたりが想像できますが、他の中張牌を未練なく捨てているのですでに完成している可能性が高い、少なくともリャンメンと感じていました。

待ちは何?

のトイツ落としをしているからシャンポン待ちやタンキも考えにくいです。

のトイツ落としをしているからシャンポン待ちやタンキも考えにくいです。

何かのシャンポン待ちならば待ち頃となる をトイツ落とししないでしょうし、ここでテンパイならそもそも

をトイツ落とししないでしょうし、ここでテンパイならそもそも をポンするでしょう。

をポンするでしょう。

きっとアガリやすい牌と藤崎プロが読んでいる牌でしょう。

・山にいる可能性が高い、と予想するような牌

・リーチ者の現物待ちなども有力

…そうすると、 は実に素晴らしい牌ではないでしょうか。

は実に素晴らしい牌ではないでしょうか。

だとすると片アガリ?そんな不安定なことを…いや、だからこそ盲点、か!

私は、ほぼこの が藤崎プロのアガリ牌で、3,900か7,700点の手だと強く予想しました。

が藤崎プロのアガリ牌で、3,900か7,700点の手だと強く予想しました。

伊藤プロのリーチに対してこの後手詰まったとしても、左端に置いた だけは絶対切らないと心に決めました。

だけは絶対切らないと心に決めました。

この対局の感想戦でふれた「感じることができた」と振り返った局面はこの時のことです。

さて、長い説明になってしまいましたが、私がここで主張したかったのは、読みのテクニックではありません。

私が強調したいのは、藤崎プロの に対して「なんだと!?」と感じることの重要性なのです。

に対して「なんだと!?」と感じることの重要性なのです。

読みの前提となるのは、その出された牌に対する、正当な評価です。

正当な評価をするために必要なことは、対局者相手に対する敬意です。

敬意が欠如していると、アンテナが働かなくなり、牌がぼやけて意味を見失います。

「必ず意味があるはずだ」と謹んで受け取り、分析することによって真相に近づくことができます。

もちろん、打ち手のレベルによっては、打牌の意味の軽重もかわってくることでしょう。

しかし、それでも敬意を払って、軽重を加味した上で吟味することが重要です。

「なんでも出てくるんだもの。読むことができないよ、無視無視!」といった趣旨の発言を時に耳にします。

しかし、それは思考放棄の言い訳にすぎません。

誰に対しても敬意を払い、理由・意味を五感を総動員して探るほうが、「相手を見ない」ことよりも確実に適切な対応ができます。

それに「相手を見ない」のなら、そもそも4人でやる必要がないゲームですよね。

相手に敬意を払うこと、敬意を失うこと、どちらもAI(人工知能)には無い現象です。

【② 感謝する心】

この原稿を書いている現在、世界は新型コロナウイルス感染症の影響で多大なるダメージを受けています。

麻雀界も例外ではなく、長い間、麻雀を楽しむことができなくなりました。

私も人生で初めて、1秒も牌に触れない期間が続きました。

当たり前のようにできていた麻雀が、こんなにも有難いものだったのか、と振り返る時間でした。

2020年6月1日に再開されたリーグ戦。

マスク着用での不自由な対局となりましたが、麻雀を打てることへの感謝の気持ちでいっぱいでした。

ドラが来るだけで嬉しく、アガリの一つ一つを愛おしく感じたものです。

場を壊さないように一打一打を丁寧に打つように心がけました。

考えてみれば、麻雀ができるということは奇跡的なことです。

何も心配なく麻雀を打てる環境の背景には多くの人のサポートがあります。

何より対戦相手がいなければやることができません。

今回のような感染症でなくても、戦争などが起こったらすぐにできなくなってしまう儚いものなのです。

そう考えるとなんと有難いことか。

麻雀で負けたとき、振り返ると、途上で投げやりな打牌が混ざっていることが多くあります。

それはやはり、麻雀が打てることについての有難さを忘れていることに起因していると思います。

有難さを理解し、喜びをもって臨むときはそれがありません。

自然と安定した選択をすることができます。

攻めるべきときは攻め、オリるときはオリる。

たとえ負けたとしてもダメージはありません。

なぜなら「打てるだけで倖せ」なことと分かっていて、ベストを尽くすことができたからです。

何らかの事情でしばらく打ってない状態だった人が、大勝して「ツキがたまってる」などと理由付けされることをよく見かけます。

私にとってはツキが理由ではなく、打てるありがたさを噛みしめ、丁寧に打ったことが勝ちにつながっただけ、と分析しています。

ある程度のレベルに達すると、勝敗は、心の動きで決まります。

危険牌の見落としは、「慢心」や「恐怖」による視野の狭さが原因。

押し引きのバランスの崩壊は、「怒り」や「不安」が原因。

選択のミスは「欲」や「打算」が原因。

結果が出たあとに、人間は思い知ります。

「心のせいで判断を間違えた。本能が教えてくれて、本当は正解を知っていたはずなのに…」

それらを克服するために重要なのが「感謝すること」だと思うのです。

感謝しているときに、上記のような「悪い心の動き」は顔を出しません。

どうやったら麻雀の価値に感謝することができるか。

それは日々、しっかり生きることだと思います。

・あいさつをしっかりすること

・仕事をしっかりやること

・良質な書籍や映画などを観ること

等々いくらでもあります。

それらを全うすることで麻雀ができる感謝心が生まれると考えています。

だから、麻雀で勝つためには、1半荘打つことよりも、身の回りの掃除をすることの方が有効、と心の底から信じています。

AI(人工知能)には感謝する、という概念はありません。人間だけの特権です。

【③ 成長し続けること】

AI(人工知能)の碁は、多くのプロが「違和感がある、気持ち悪い」、「考えられない悪手にみえる」と評しました。

人間が長い年月をかけて築き信じていた定石や真理を逸脱し、破壊するものばかりだったそうです。

麻雀においても、現在の「正しい常識」が、近い将来、間違っていると評価されるケースが多々でてくるでしょう。

したがって、研究の進歩にあわせて、進化する技術・戦略などを、常に取り入れていかないと取り残されます。

どこまでも勉強、成長していく必要があるのです。

自分の中で正しいと考えている固定観念に固執し、他を否定する姿勢だとこれは叶いません。

いつまでも成長の可能性を信じ、進むことができるかどうかは、本人次第です。

そしてそれができる人間こそがやはり強い。

また成長し続けられるからこそ、麻雀、そして人生は楽しい、ともいえます。

AlphaGoに敗れた柯潔九段が残したコメントがそれを物語ります。

「(人工知能のおかげで)新しい領域に進むことができ、新しい世界に到達することができる」

【④ 楽しむこと】

最後に。

麻雀で勝つために一番大切なことは「楽しむこと」だと思います。最強です。

理論を勉強して習得し、研究を重ね、対戦相手に敬意を払い、感謝し、成長を実感できるならば、どう考えても麻雀は楽しいものです。

楽しんでいるときに麻雀で負けた人はかつていたのでしょうか?

楽しくない時は、その理由を探ってみましょう。

何かを失うことが怖かったり、何かを欲しがったりしていないでしょうか。

評価や結果を恐れてないでしょうか。

そんなことで楽しさを失うのは、とてももったいないことだと私は感じます。

AI(人工知能)は、どんなに強くても麻雀を楽しむことができない。

人類は楽しむことができる。

人は、志や信念によって、足りない部分を努力して克服して成長することができる。

恐怖や欲に打ち勝ったり我慢したりすることができる。

だからこそ、打っていても、観ていても、それが伝わる瞬間、人は感動するのではないでしょうか。

そして麻雀を通して成長する機会を与えられていると思うのです。

私のコラムはこれで終りになります。

思想的な内容が多くなりましたので、この手の文章が苦手な方もいらっしゃったかもしれません。

また戦術というタイトルから技術面の話を期待した方には申し訳ありません。

ただ、強くなるために本当に必要と私が考えることを正直に書きました。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

最後に一番伝えたいことです。

麻雀を楽しみましょう!

「碁の本質は楽しむこと。AlphaGoとの対局はずっと楽しかった」

李九段

「AlphaGoは世界を変えてしまったが、ぼくはぼく自身でありたい。そして囲碁が楽しいことを伝えたい。その責任がある」

柯潔九段

ドラ

ドラ

を引いて

を引いて が吉本から出でて2,600のアガリ。

が吉本から出でて2,600のアガリ。

ドラ

ドラ

古川 孝次(愛知)

古川 孝次(愛知) HIRO柴田(神奈川)

HIRO柴田(神奈川) 沢崎 誠(群馬)

沢崎 誠(群馬) 西川 淳(愛媛)

西川 淳(愛媛) 前原 雄大(東京)

前原 雄大(東京) 勝又 健志(東京)

勝又 健志(東京) 和久津 晶(東京)

和久津 晶(東京) 前田 直哉(静岡)

前田 直哉(静岡) 伊藤 優孝(秋田)

伊藤 優孝(秋田) 瀬戸熊 直樹(東京)

瀬戸熊 直樹(東京) 藤崎 智(秋田)

藤崎 智(秋田) 紺野 真太郎(静岡)

紺野 真太郎(静岡)

でチーして、2枚目の打

でチーして、2枚目の打 をツモ切りしました。

をツモ切りしました。

ロン

ロン