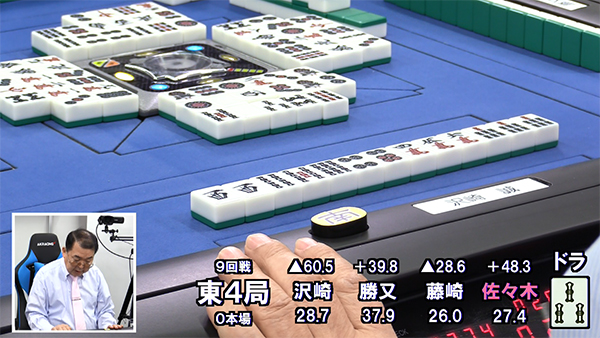

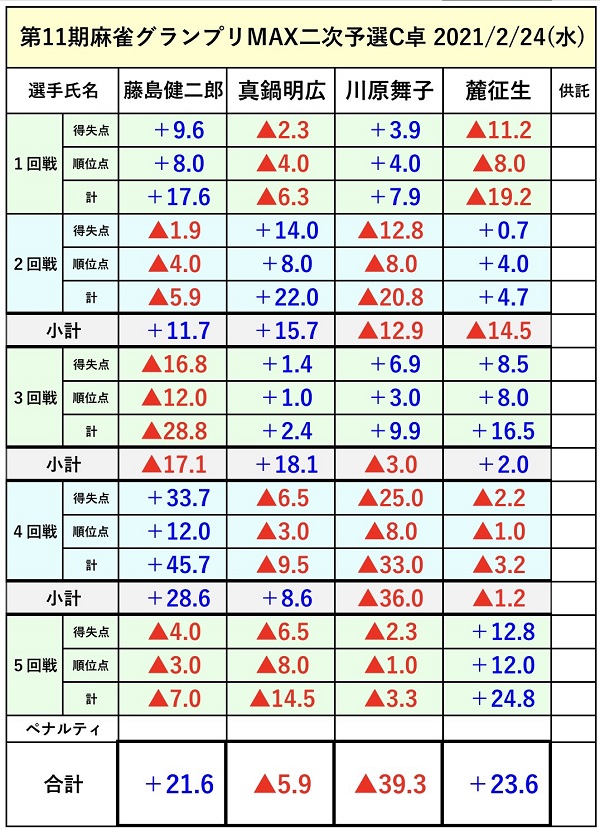

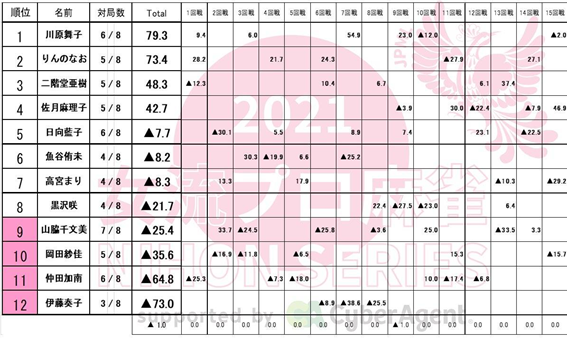

佐々木+48.3P 勝又39.8P 藤崎▲28.6P 沢崎▲60.5P

上記のポイントで迎えた3日目。

2日目の内容としては佐々木の独走を止めるべく3者が意識した結果、佐々木のポイントを少し削る事に成功し、そしてそのすぐ背後に勝又が付けて終えたといった所か。

折り返しの残り8半荘、マイナスしている沢崎・藤崎としてはあと8半荘しかない、荒れ模様が予想される3日目の始まりである。

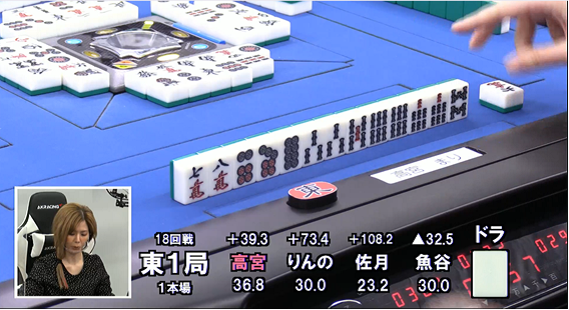

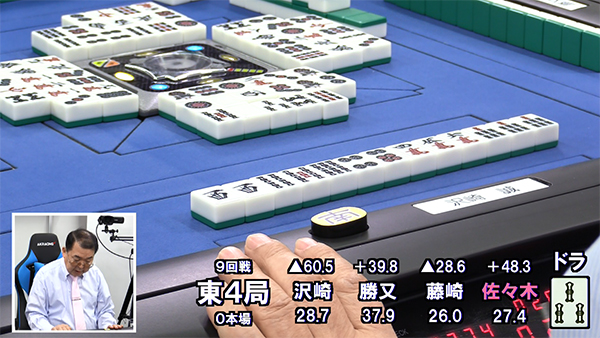

9回戦 (起家から、沢崎・勝又・藤崎・佐々木)

東1局、先制のパンチは南家の勝又。

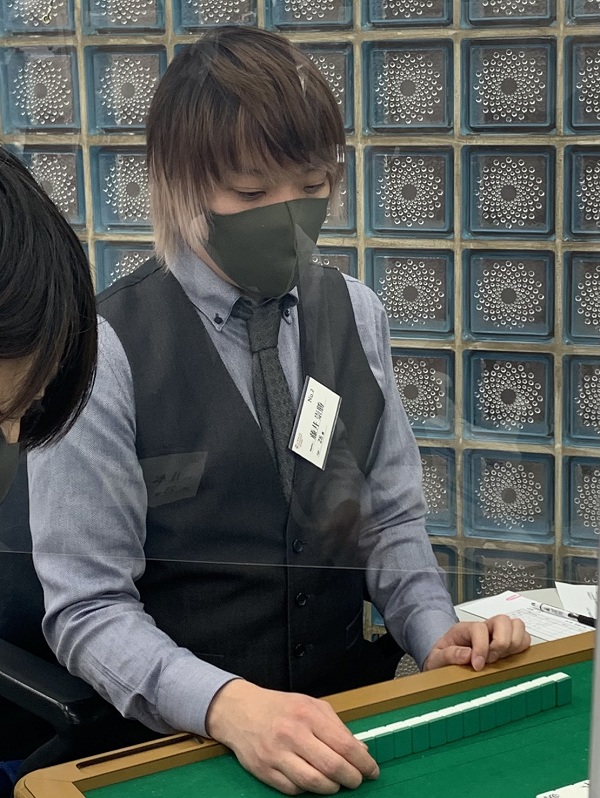

勝又

ポン

ポン

ドラ

ドラ

は生牌、

は生牌、 は1枚切れ、勝又は迷わずカン

は1枚切れ、勝又は迷わずカン を選択。

を選択。

勝又はやはり間違えないと思わせるように のツモアガリとなる。

のツモアガリとなる。

そして、始まったばかりではあるが、このアガリでトータルポイントは首位となった。

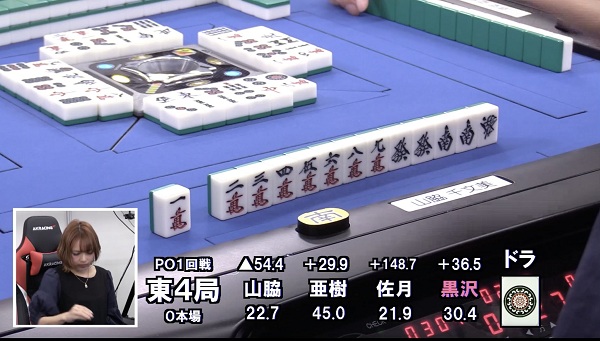

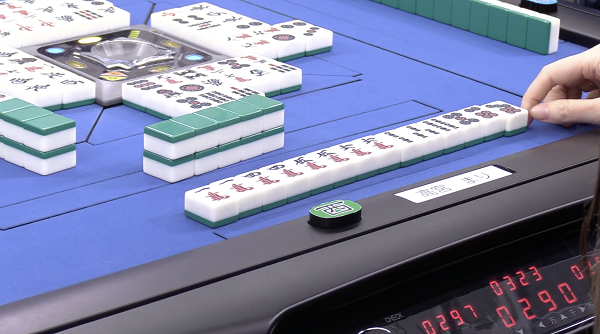

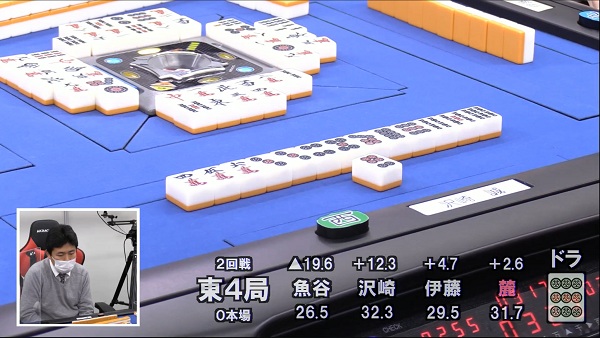

東4局

沢崎

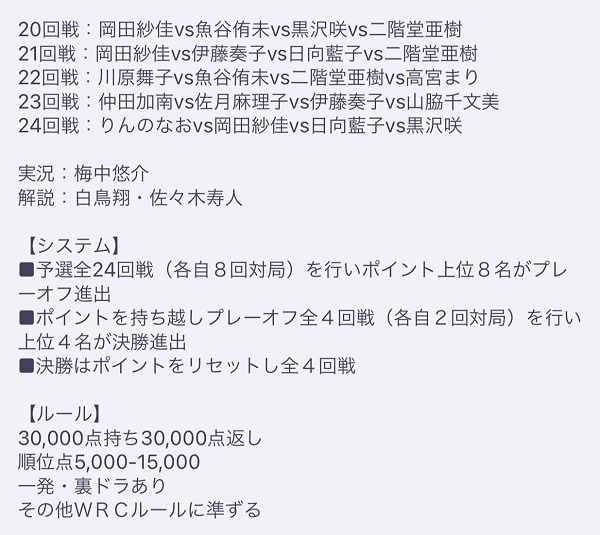

南家の沢崎の牌姿。速度だけなら 切りだがそんなアガリには価値はないと言わんばかりの打

切りだがそんなアガリには価値はないと言わんばかりの打 。

。

三色狙いだけでなく、ドラ を引いてからのホンイツなど、様々な沢崎の構想を視聴者は感じたのではないだろうか。

を引いてからのホンイツなど、様々な沢崎の構想を視聴者は感じたのではないだろうか。

そして、その期待に応えるかの様に を引き入れると、カン

を引き入れると、カン のリーチだ。

のリーチだ。

沢崎渾身のリーチは、河に

そしてリーチ後の

そしてリーチ後の が4枚切れと、

が4枚切れと、 が絶好の景色となる。

が絶好の景色となる。

そしてメンゼンホンイツテンパイの藤崎の押しをみても佐々木1人ノーテンは推測しやすい。

そんな場況、状況共にマッチして、テンパイを入れた勝又が打ち出す牌は となり沢崎が5,200のアガリ。

となり沢崎が5,200のアガリ。

沢崎にとってこのアガリは感触が良かったはずだ。

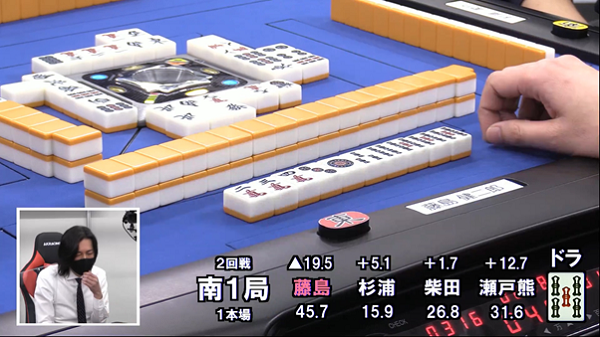

南1局

先ほどのアガリで迎えた親の沢崎が動き出す。

沢崎

ポン

ポン

ドラ

ドラ

ここから打 とし高打点への渡りも見ながら、次に

とし高打点への渡りも見ながら、次に をポンとすると一気にホンイツへ。

をポンとすると一気にホンイツへ。

沢崎

ポン

ポン

ポン

ポン

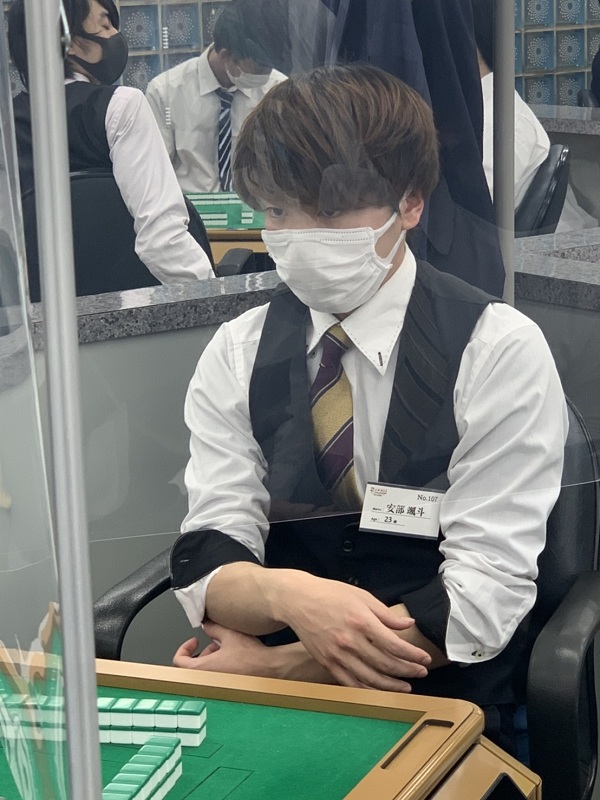

勝又

ポン

ポン

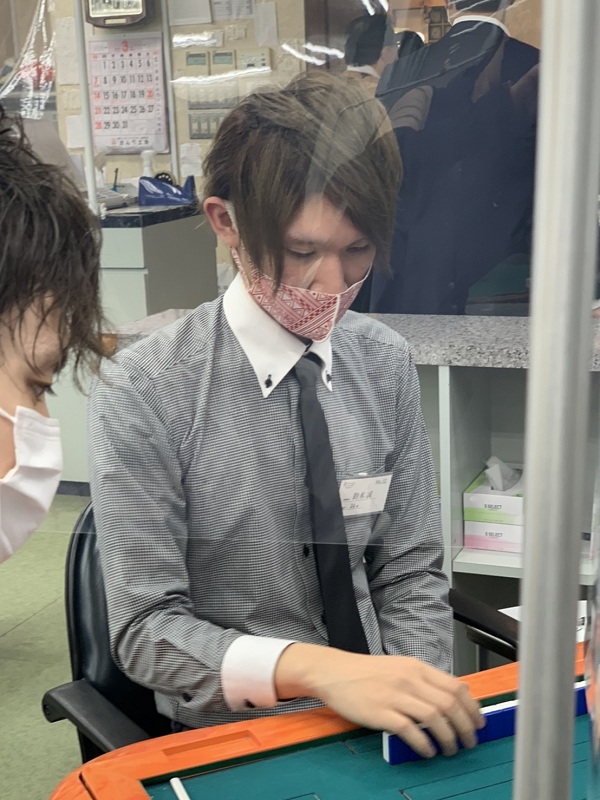

藤崎

リーチ

リーチ

沢崎狙いどおりホンイツになると、勝又もドラをポンして三色の片アガリテンパイ。すると藤崎も残り2巡でリーチを打つ。結果は3人テンパイだが、藤崎の麻雀をよく見ているが故に、このリーチは勝負に対する強い気迫を感じた。

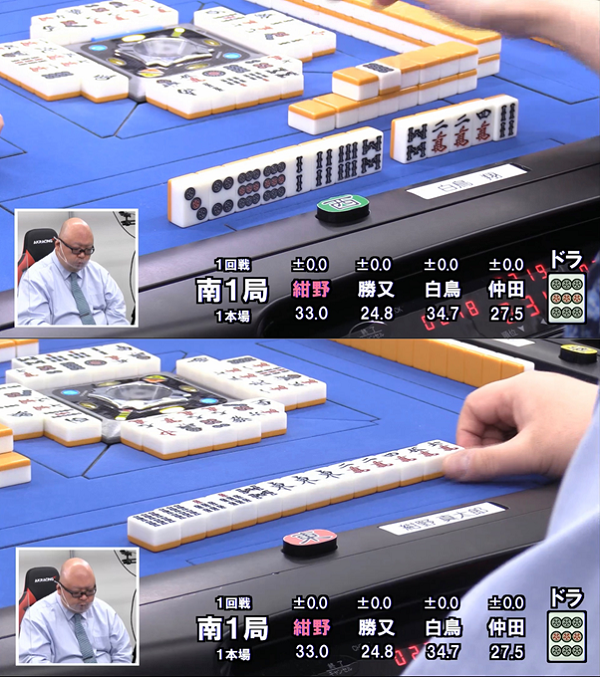

南1局1本場

勝又

リーチ ドラ

リーチ ドラ

勝又ドラを2枚雀頭にしてリーチとすると、

沢崎

リーチ ロン

リーチ ロン

前巡にテンパイを入れていた沢崎が、ツモ切りリーチをしてアガリきる。沢崎はもう一歩も譲る気はないのだろう。

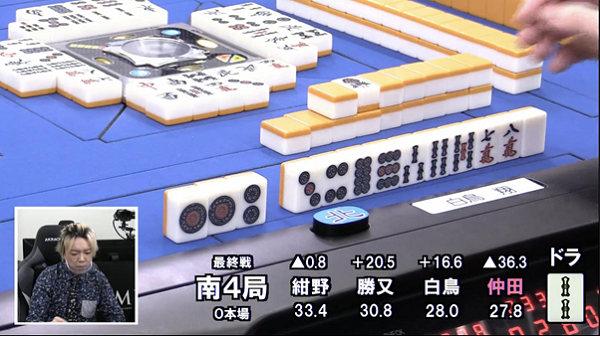

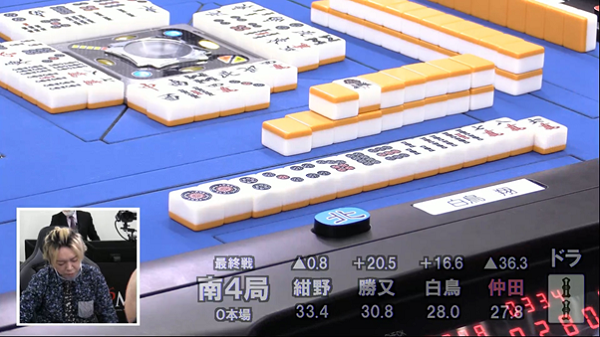

南4局

沢崎

チー

チー

ポン

ポン

チー

チー

ドラ

ドラ

オーラスを迎えた沢崎、狙うわ1人浮きだ。しかしなかなか手が追いついてこない。

勝又

リーチ ロン

リーチ ロン

そこへ勝又がドラを暗刻にしてリーチ。勝又も佐々木もひとアガリで浮きに回る好位置。

一歩も退かない構えで佐々木が打ち出した で勝又の手が開かれた。

で勝又の手が開かれた。

勝又にとって絶好であり、佐々木にしては最悪の結果となってしまった。

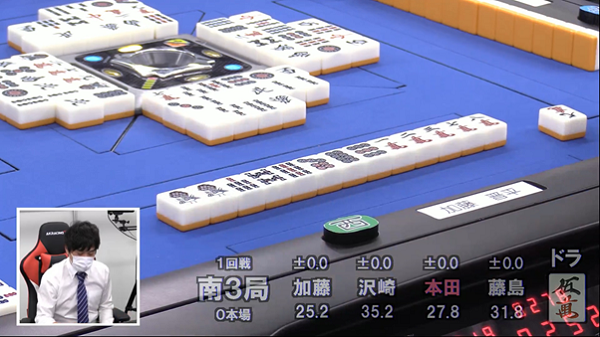

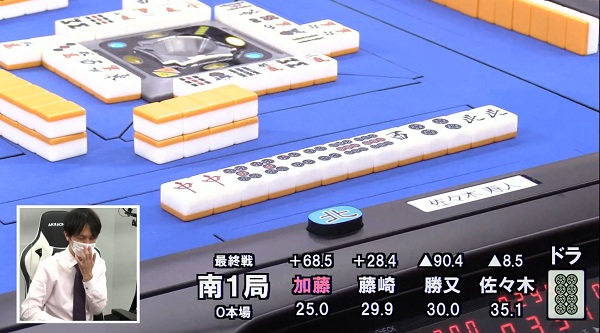

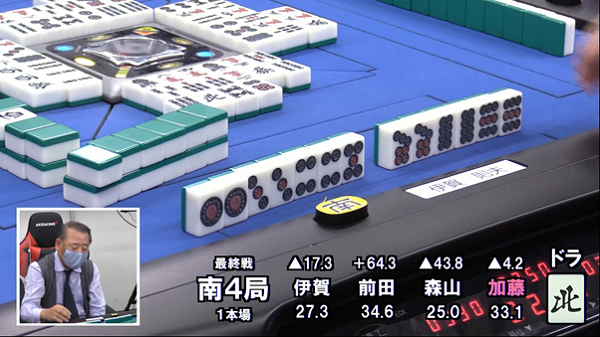

9回戦成績

沢崎+17.3P 勝又10.0P 藤崎▲9.1P 佐々木▲18.2P

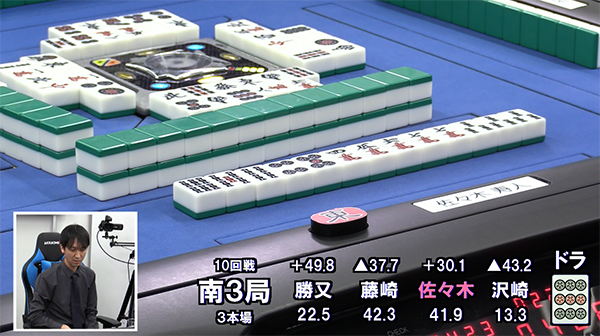

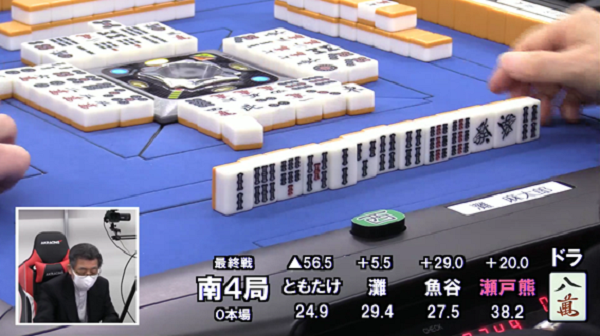

9回戦終了時成績

勝又+49.8P 佐々木+30.1P 藤崎▲37.7P 沢崎▲43.2P

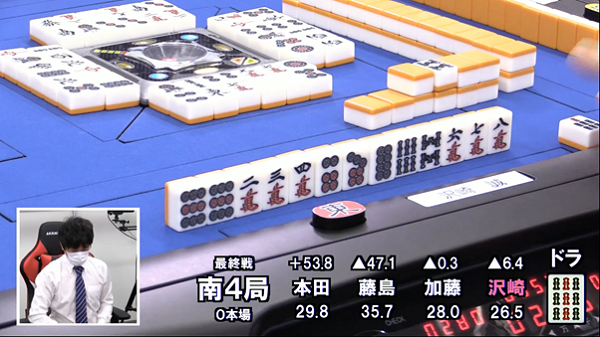

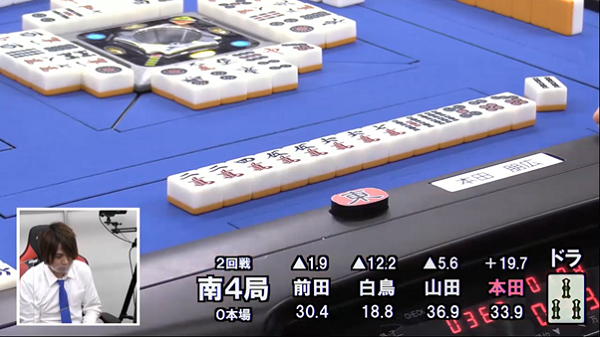

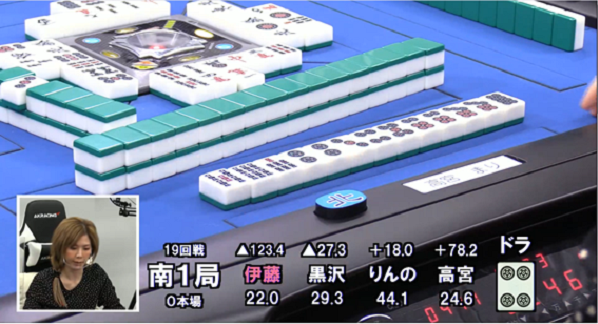

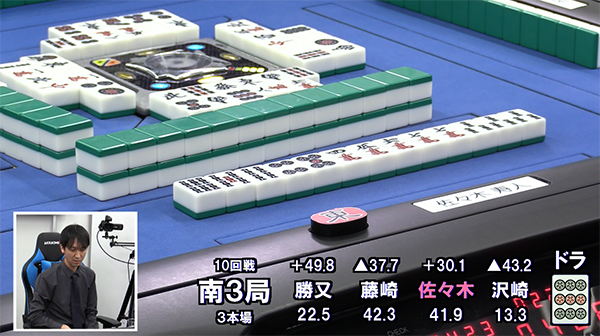

10回戦 (起家から、勝又・藤崎・佐々木・沢崎)

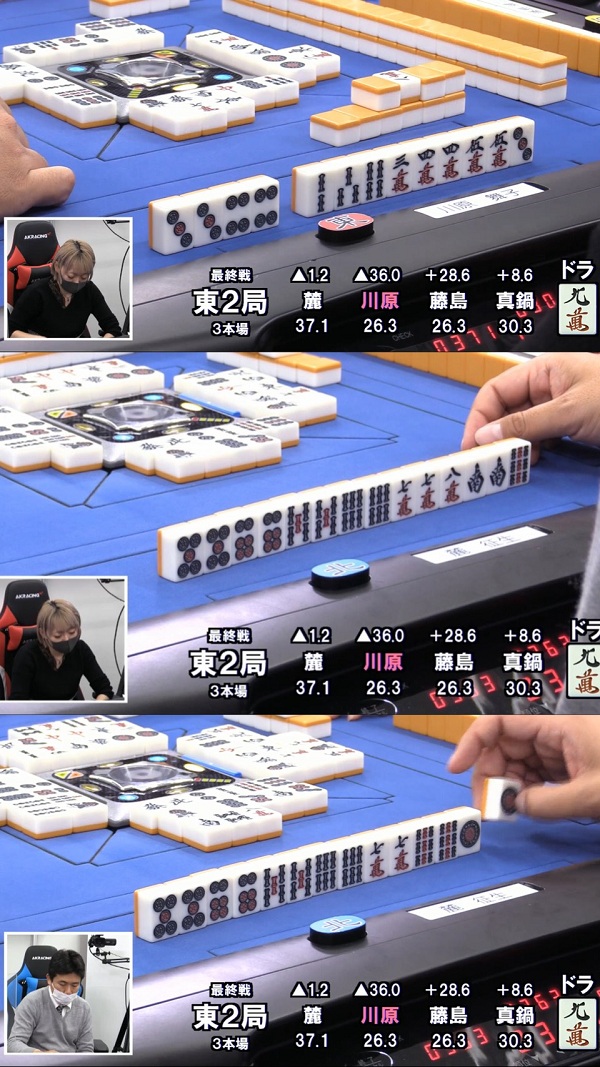

東2局3本場

沢崎

チー

チー

ドラ

ドラ

流局が続いて迎えた今局、西家沢崎がドラ2枚を武器に仕掛けを入れる。

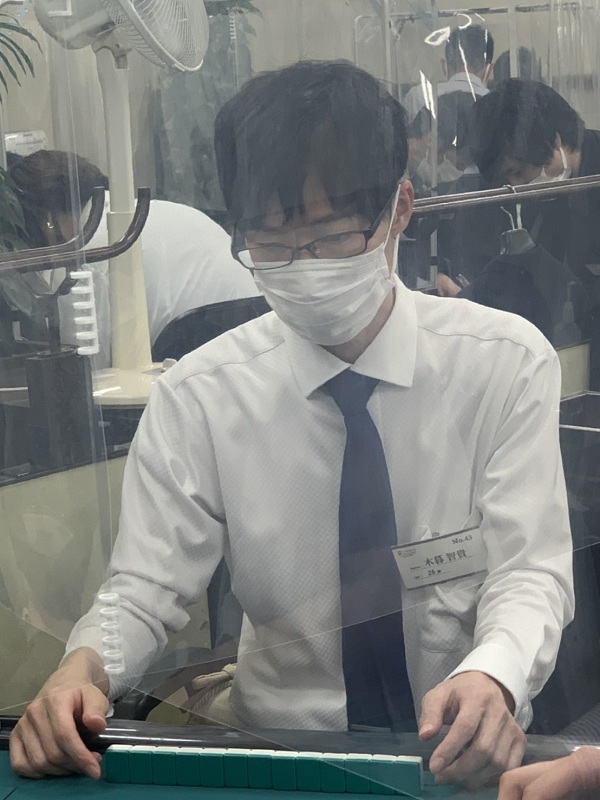

藤崎

沢崎の手牌がなかなか進行しない中、親の藤崎は既に役なしのテンパイを入れていて手替わり待ちだ。

狙うはイーペーコーとなる

や一気通貫となる

や一気通貫となる 、もしくは

、もしくは といったところだが持ってきたのは

といったところだが持ってきたのは 。

。

藤崎

リーチ ツモ

リーチ ツモ

これ以上相手の好きにさせるのも不本意と、藤崎最初の手替わりでリーチを打ち見事に2,000オールのツモアガリ。

南2局

藤崎

リーチ ツモ

リーチ ツモ ドラ

ドラ

南場の親番でもこの2,600オールをツモアガリり、一気に5万点に近づくがこの半荘の主役はこの人。

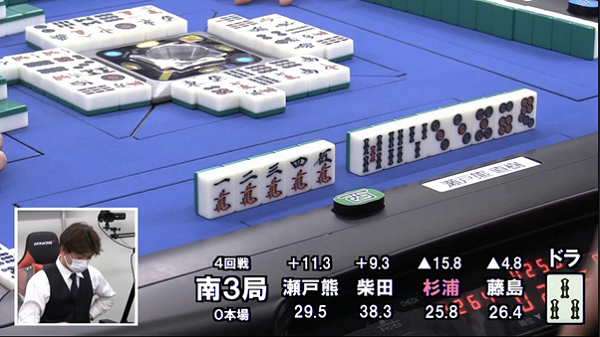

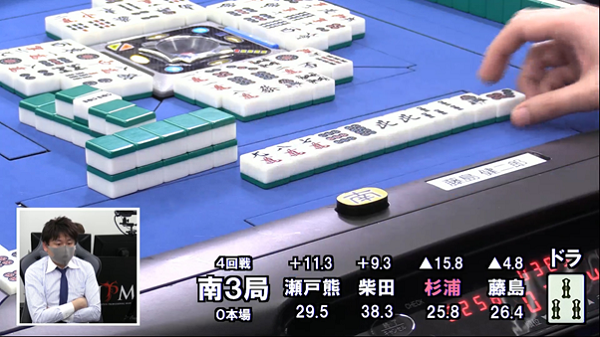

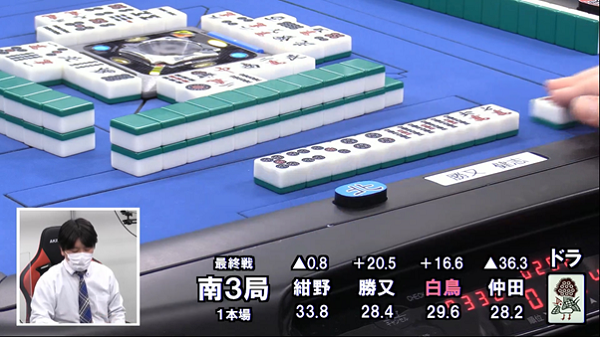

南3局

佐々木

リーチ ドラ

リーチ ドラ

南3局1本場

佐々木

リーチ ツモ

リーチ ツモ ドラ

ドラ

南3局2本場

佐々木

ポン

ポン

ポン

ポン

ツモ

ツモ ドラ

ドラ

9回戦の鬱憤を晴らすかのような佐々木の連続攻撃。

特に3本場は勝又も勝負をかけていただけに、直撃された12,000の放銃は痛恨となってしまった。

10回戦は降りかかる火の粉を払うかの如く、佐々木が大きなトップで終えた。

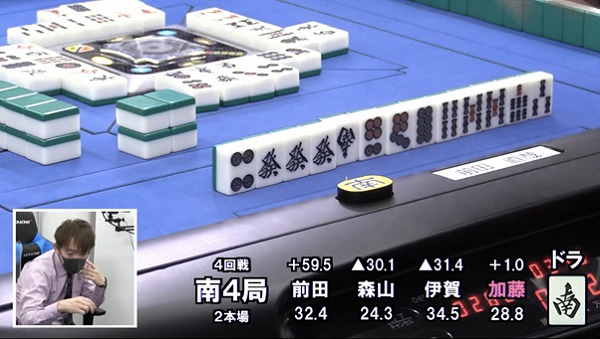

10回戦成績

佐々木+42.7P 藤崎+9.6P 沢崎▲17.2P 勝又▲35.1P

10回戦終了時成績

佐々木+72.8P 勝又+14.7P 藤崎▲28.1P 沢崎▲60.4P

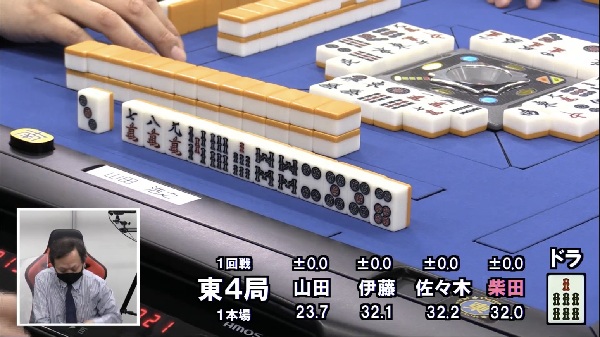

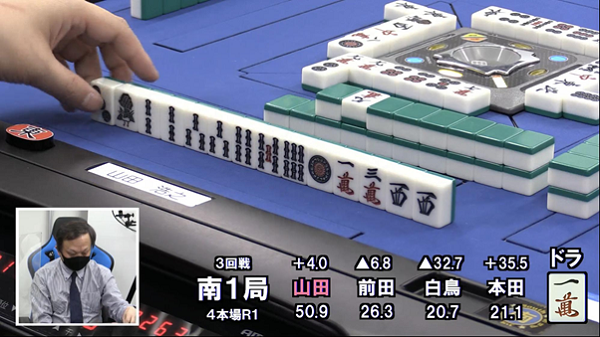

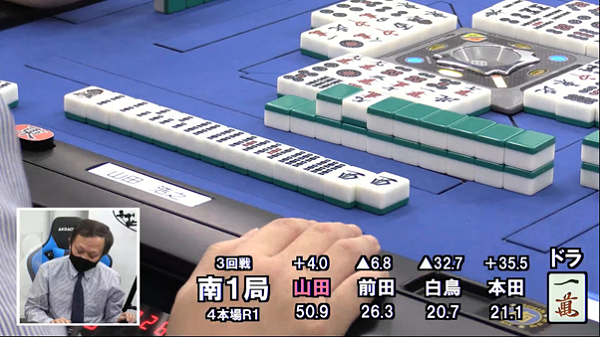

11回戦 (起家から、佐々木・藤崎・沢崎・勝又)

残り6半荘・・1位を走る佐々木と勝又の差は60P、藤崎は100P、沢崎は130Pと縦長になって来た。

残り回数を考えると順位の入れ替わりは起きにくいので、3者共に佐々木へのマークはせざるを得ないはずだ。

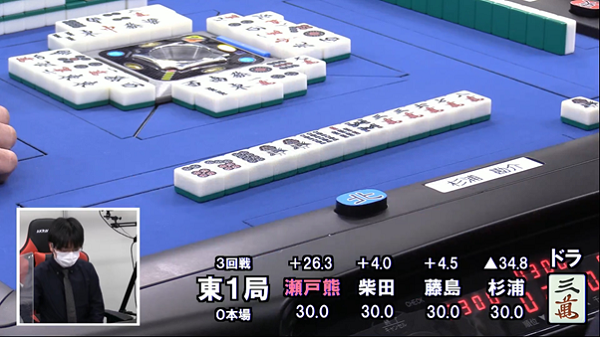

東1局

沢崎

リーチ ツモ

リーチ ツモ ドラ

ドラ

トータルトップ者の親だからヤミテンで流す、それともツモの時に少しでも多く払わせる為にリーチを打つ。

色々な方法があるが沢崎の選択はリーチ。自らのポイントを増やさないと優勝はありえないからだ。

東4局

藤崎

リーチ ドラ

リーチ ドラ

佐々木

リーチ

リーチ

藤崎がリーチを打てば、佐々木もいつでも決めに行きますよとばかりに、追っかけリーチとくるが、ここは藤崎の2,000・3,900のアガリとなる。

南1局

勝又

リーチ ドラ

リーチ ドラ

佐々木

リーチ

リーチ

次局も勝又先制リーチに、親の佐々木リーチとくるが を掴み勝又に軍配。

を掴み勝又に軍配。

南3局

佐々木

リーチ ドラ

リーチ ドラ

佐々木これでもかとリーチを打つも、

沢崎

ポン

ポン

ポン

ポン

ツモ

ツモ

沢崎が1,000オールと佐々木の攻撃を当てさせずにアガリきる。

佐々木はなにもやらせて貰えずこの半荘4着となり、沢崎にとっては、残りの半荘を全て浮きたいくらいのポイント差なので、このトップはまずはといった所だろうか。

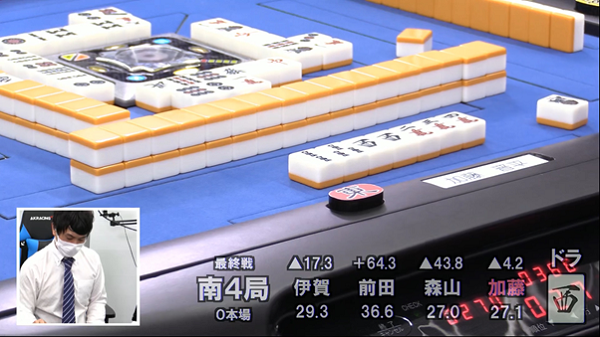

11回戦成績

沢崎+17.4P 藤崎+5.8P 勝又▲5.7P 佐々木▲17.5P

11回戦終了時成績

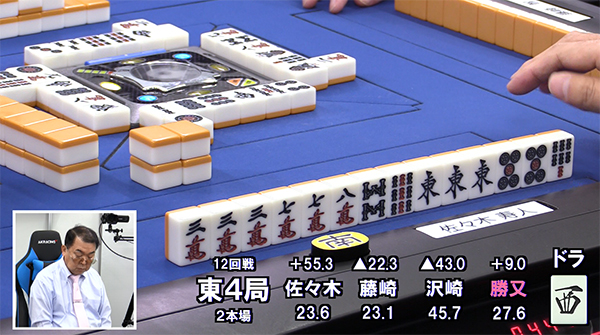

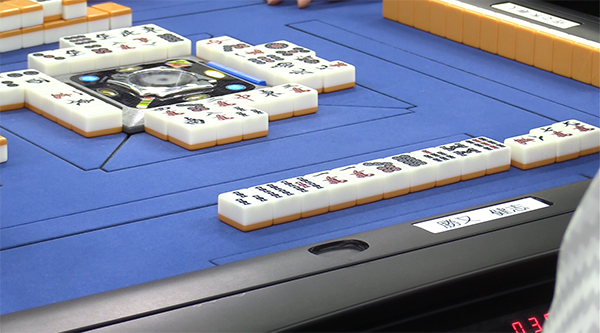

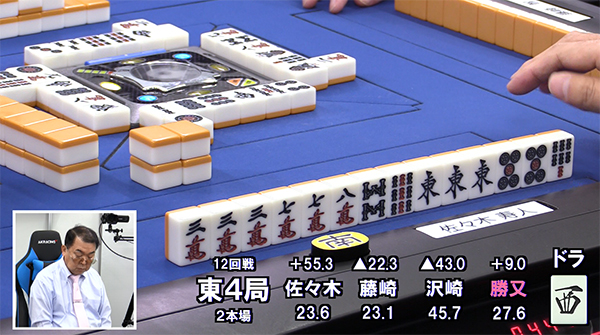

佐々木+55.3P 勝又+9.0P 藤崎▲22.3P 沢崎▲43.0P

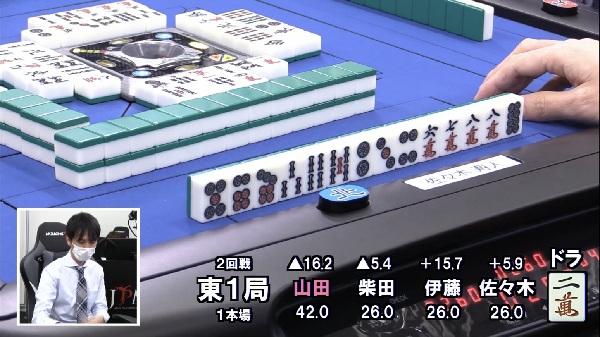

12回戦 (起家から、佐々木・藤崎・沢崎・勝又)

いくつリードしたら足りるのだろう?観戦している私達側と打ち手側とではかなりの違いがあると思う。

あと一歩でほぼ決まりか?と何度も思ってしまう私達と、いくらあっても足りないと思うのが打ち手の本心であろう。

そして11回戦4着となった佐々木のポイントは+55.3P、この数字は勝又・藤崎・沢崎にとって難しい課題ではあるが無理な課題ではないだろう。

東1局、起家の佐々木が先制リーチとくる。

藤崎

ドラ

ドラ

沢崎

勝又

チー

チー

なんと4者テンパイで、佐々木への放銃は避けたいが、アガリ逃しもできない場面。

皆がアガリに向かっている分、佐々木の現物である や

や は山になければ抜き打たれる事が無さそうで1牌1牌ツモる毎に緊張が走る。

は山になければ抜き打たれる事が無さそうで1牌1牌ツモる毎に緊張が走る。

いち早くテンパイを入れていた勝又がここはアガリとなり佐々木の親を落とす。

東3局

佐々木

リーチ ドラ

リーチ ドラ

佐々木、少しも手を緩める事無く先制リーチを打つ。

沢崎

リーチ

リーチ

藤崎

リーチ

リーチ

それならばと佐々木を捕らえるべく親の沢崎、そして藤崎もリーチと来る。

アガったのは沢崎。これで縦長であったポイント差が一段と詰まってきた。

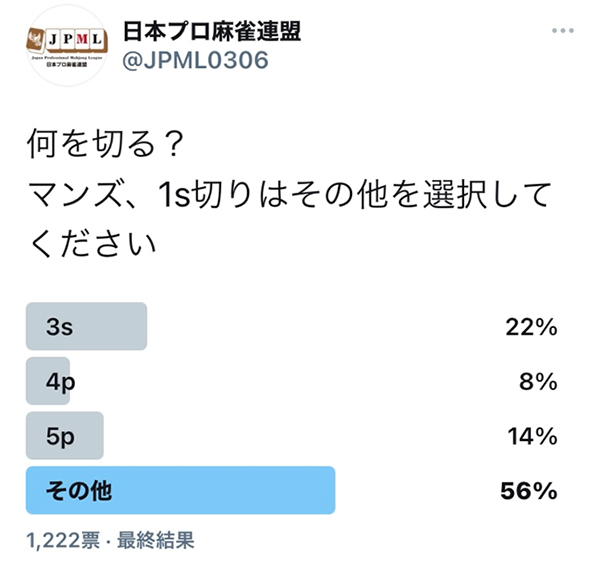

東4局2本場

沢崎

リーチ ドラ

リーチ ドラ

45,700点持ちの沢崎はさらなる加点を目指しリーチと来る。

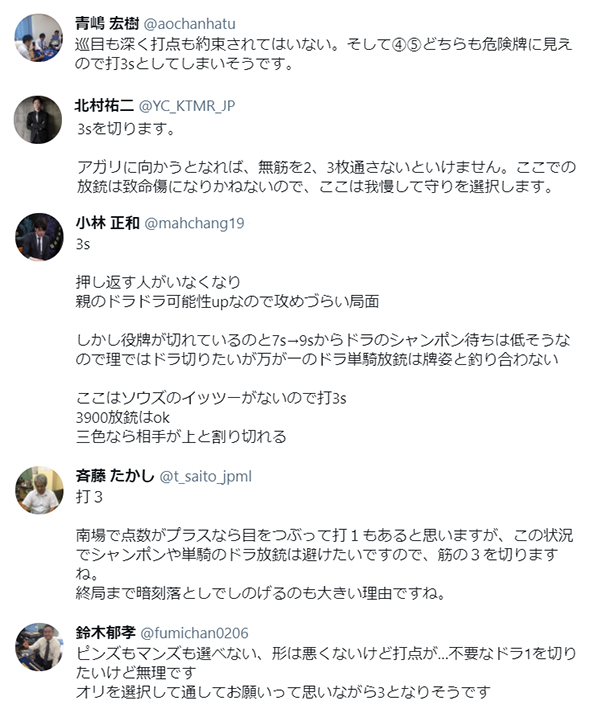

こちら8巡目の佐々木の牌姿、 か

か を切ればテンパイである。

を切ればテンパイである。

沢崎は子なので現状無理しない手もあるし、 を切る手もあると思われたが、佐々木の選択はシンプルに自らのアガリやすさを求めた

を切る手もあると思われたが、佐々木の選択はシンプルに自らのアガリやすさを求めた 切りのリーチだ。

切りのリーチだ。

佐々木

ロン

ロン ドラ

ドラ

一目シンプルなアガリに見えるが、この鳳凰戦という舞台でトータル首位に立ってこのアガリができる事に佐々木の強さをさらに見せつけられた気がした。

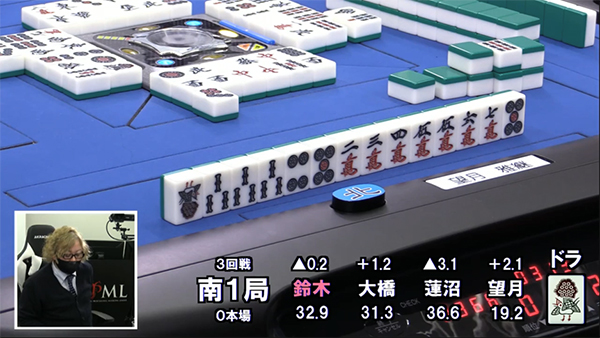

南1局

佐々木

ロン

ロン ドラ

ドラ

南1局1本場

佐々木

リーチ ドラ

リーチ ドラ

南1局2本場

佐々木

リーチ ロン

リーチ ロン ドラ

ドラ

南1局3本場

佐々木

ポン

ポン

ポン

ポン

ツモ

ツモ ドラ

ドラ

東4局のアガリで迎えた南場の親で、またしても佐々木が麻雀を線で描くかのような連荘が始まり、持ち点が4万点を越えトップ目となる。

南1局4本場

佐々木

ポン

ポン

ポン

ポン

ドラ

ドラ

続く4本場、これをアガったらいよいよかという局面にストップをかけたのは藤崎。

藤崎

ツモ

ツモ

佐々木の仕掛けや、まだ手替わりがあるのでリーチとまでは行けないが、藤崎が価値ある2,000・4,000のツモアガリで佐々木の大物手をかわす。

南2局2本場

藤崎

リーチ ツモ

リーチ ツモ ドラ

ドラ

さらに藤崎はこの2,000オールのアガリでトップ目に立つと

南2局3本場

沢崎

チー

チー

ポン

ポン

ポン

ポン

ツモ

ツモ ドラ

ドラ

ここでマイナスするわけにはいかない沢崎も懸命にアガリ返す。

南4局2本場

沢崎

リーチ ロン

リーチ ロン ドラ

ドラ

このアガリで沢崎11回戦に続いて12回戦もトップの2連勝。

勝又・藤崎・沢崎はトータルで僅かなマイナスで終えた。

そして佐々木は、+50ポイントのリードで最終日を迎える事となった。

12回戦成績

沢崎+14.3P 藤崎+9.6P 佐々木▲4.6P 勝又▲19.3P

12回戦終了時成績

佐々木+50.7P 勝又▲10.3P 藤崎▲12.7P 沢崎▲28.7P

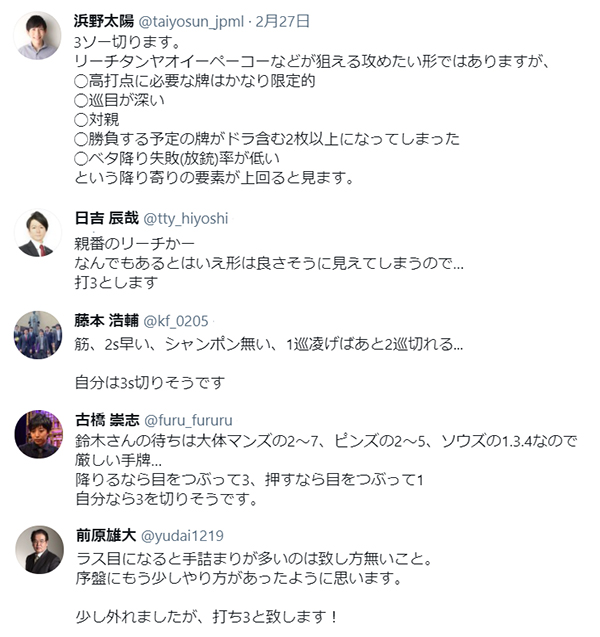

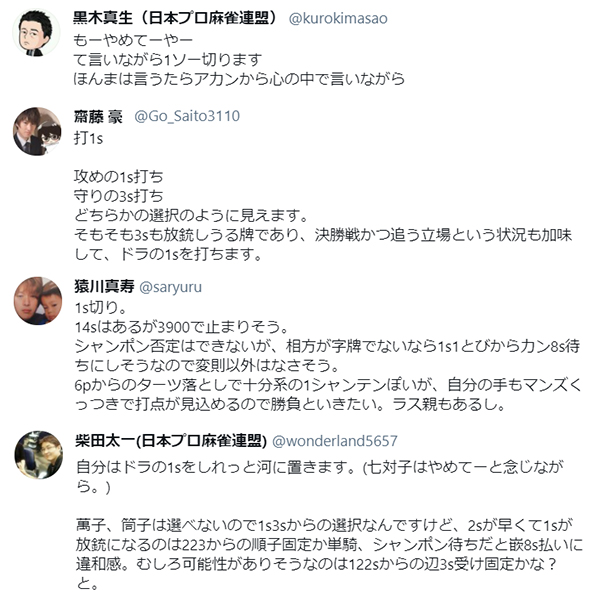

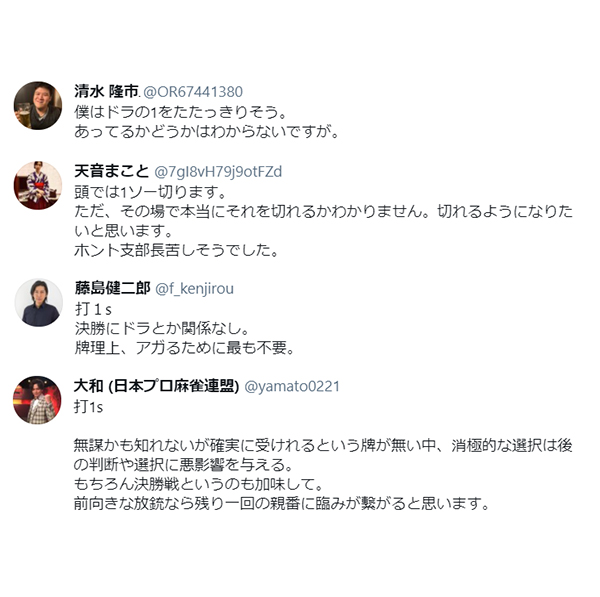

切り

切り

切り

切り

切り

切り

切り

切り

切り

切り

切り

切り

か。

か。 のスジに当たる打

のスジに当たる打 。

。 の三色同順が否定されているわけでもなく、放銃の可能性も十分にある上に、打

の三色同順が否定されているわけでもなく、放銃の可能性も十分にある上に、打 としてしまうとこの後押し返す理由がなくなってしまう為、この選択肢はまず保留。

としてしまうとこの後押し返す理由がなくなってしまう為、この選択肢はまず保留。 の裏筋に当たる

の裏筋に当たる 。

。 が完全余剰牌だった事が確定。

が完全余剰牌だった事が確定。 →

→ の切り順はターツオーバーからの選択で、危険度を考えての切り順だと言うこと。

の切り順はターツオーバーからの選択で、危険度を考えての切り順だと言うこと。 を切る前の1シャンテン形は十分形であったのではないか?と想像出来る。

を切る前の1シャンテン形は十分形であったのではないか?と想像出来る。 ツモ切りからピンズの危険度を考える。

ツモ切りからピンズの危険度を考える。

からの

からの の先切りがあるかどうかは微妙だが、

の先切りがあるかどうかは微妙だが、

からの

からの は十分に考えられる。

は十分に考えられる。

ならどうか?

ならどうか?

なら、捻って先に打

なら、捻って先に打 も考えられる。

も考えられる。

>

>

≧

≧

だけは先に打牌候補から除外する。

だけは先に打牌候補から除外する。 。ワンチャンスの

。ワンチャンスの

待ちよりも、

待ちよりも、 を先切りからの

を先切りからの とⅹのシャンポン待ちの可能性の方がが高そうだが、この場合には

とⅹのシャンポン待ちの可能性の方がが高そうだが、この場合には →

→ の切り順が

の切り順が →

→ になりそうだ。ツモ

になりそうだ。ツモ の場合にⅹとのスライドがある分、

の場合にⅹとのスライドがある分、 より

より を先に切るはず。

を先に切るはず。 が重なった場合か、マンズのイーペーコー含みの好形リーチが打てる場合と考える。つまり、この段階でドラが重なる未来を放棄するのは、押し返す形の間口を狭くする事に繋がると考える。よって打

が重なった場合か、マンズのイーペーコー含みの好形リーチが打てる場合と考える。つまり、この段階でドラが重なる未来を放棄するのは、押し返す形の間口を狭くする事に繋がると考える。よって打 も保留。

も保留。 、そしてリーチ後の

、そしてリーチ後の 。

。

共に打牌理由には当たらない。

共に打牌理由には当たらない。

が通り、構想通りツモ

が通り、構想通りツモ となった場合、切らないと決めていた

となった場合、切らないと決めていた に手が掛かる可能性が極めて高い。

に手が掛かる可能性が極めて高い。

そして

そして 。

。 。

。 は却下。

は却下。 だが、やはりこの形での打点向上の可能性を消すのは惜しい。

だが、やはりこの形での打点向上の可能性を消すのは惜しい。 切り。消去法での選択となりました。

切り。消去法での選択となりました。 は拝み打ちでの打

は拝み打ちでの打 リーチ。

リーチ。 は打

は打 でマンズとソーズの変化を求め、ツモ

でマンズとソーズの変化を求め、ツモ

は打

は打 のヤミテン。

のヤミテン。 はツモ切り。

はツモ切り。 は局面次第での選択で、ツモ

は局面次第での選択で、ツモ は巡目との兼ね合いも込みでリーチ。この瞬間そう決めました。

は巡目との兼ね合いも込みでリーチ。この瞬間そう決めました。 打

打 リーチ。ツモ

リーチ。ツモ で500,1000。

で500,1000。

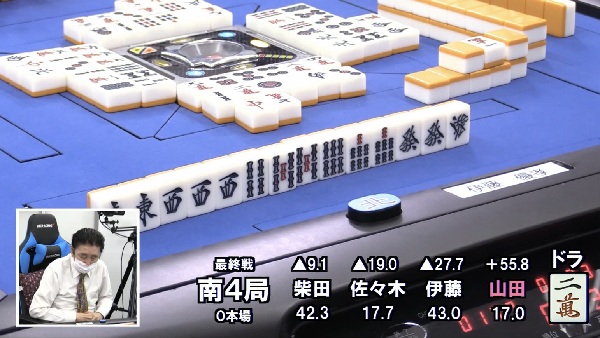

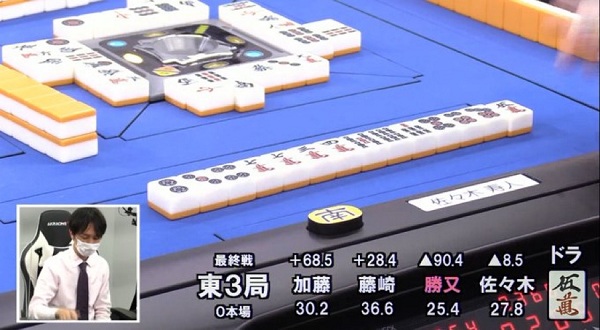

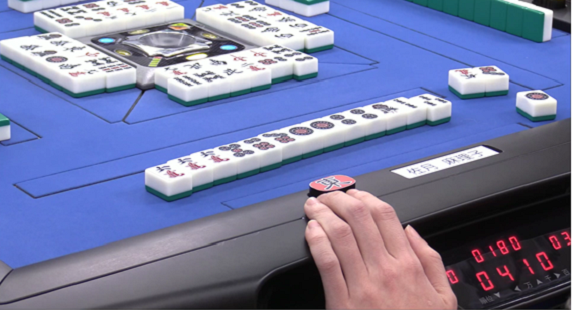

をヤミテン。相手を自由に泳がせ、死神の鎌を振りおろすのが伊藤流。

をヤミテン。相手を自由に泳がせ、死神の鎌を振りおろすのが伊藤流。

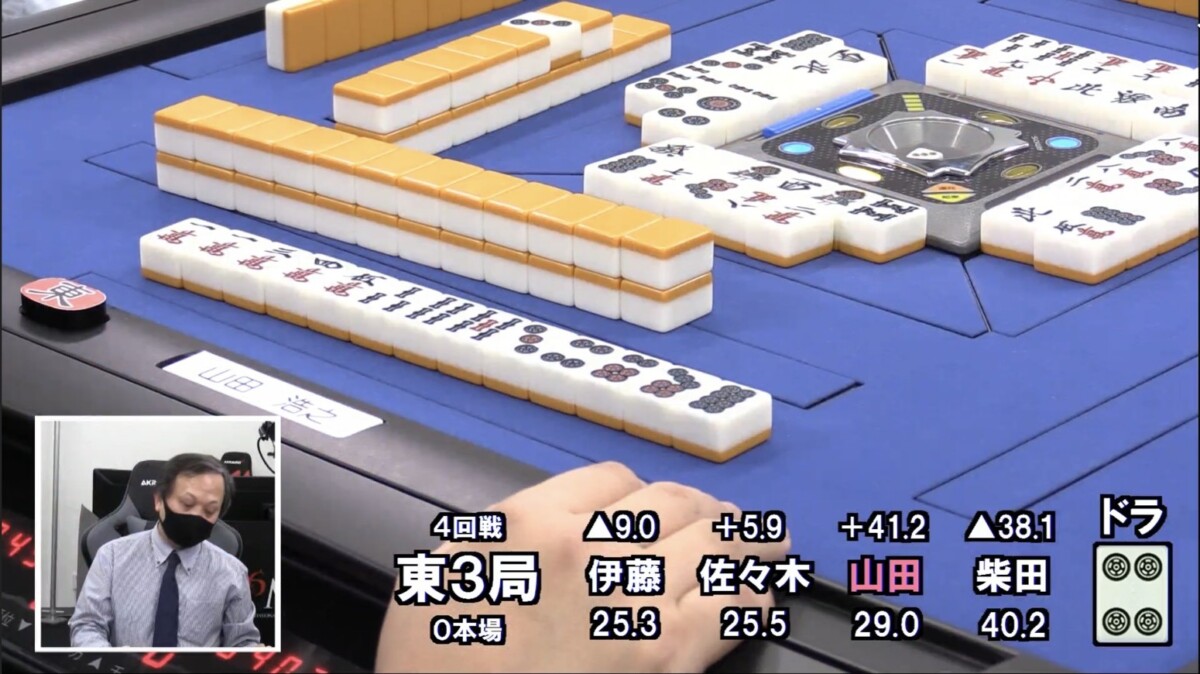

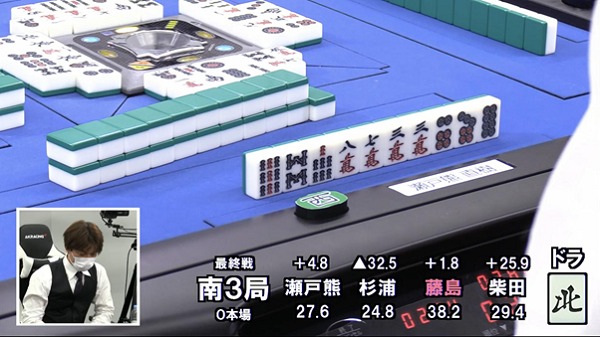

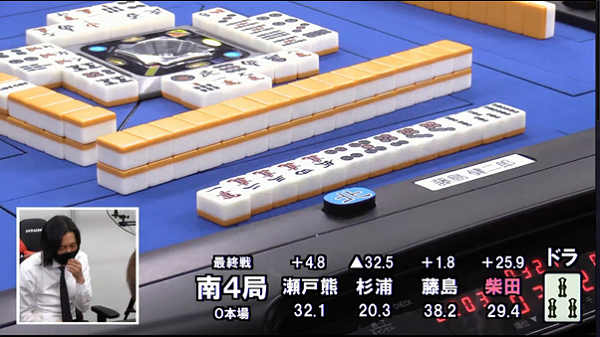

ドラ3と大物手をアガった柴田がトップ。

ドラ3と大物手をアガった柴田がトップ。

ロンで3,900のアガリ。伊藤を再逆転する。その後も攻め続けて伊藤の加点を一度も許さず、オーラスへ。

ロンで3,900のアガリ。伊藤を再逆転する。その後も攻め続けて伊藤の加点を一度も許さず、オーラスへ。

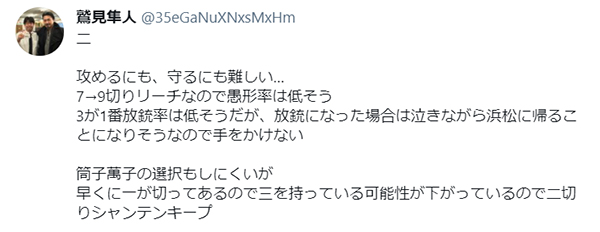

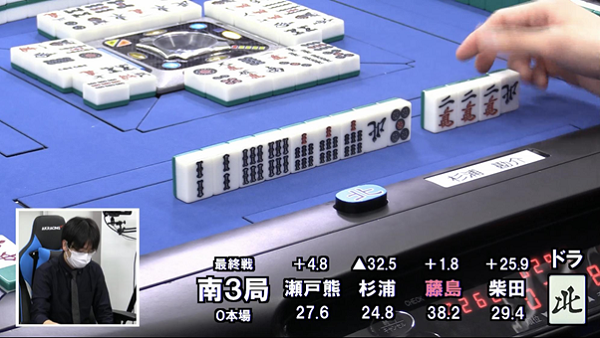

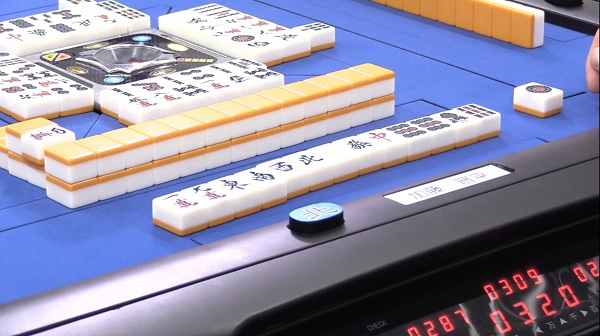

が瀬戸熊と藤島のアタリ牌。

が瀬戸熊と藤島のアタリ牌。

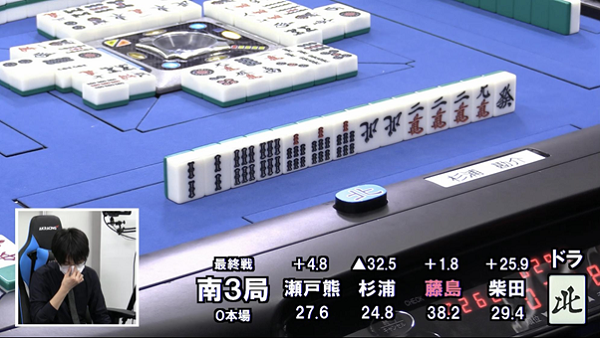

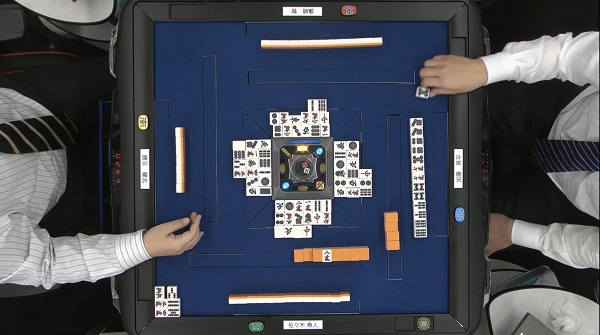

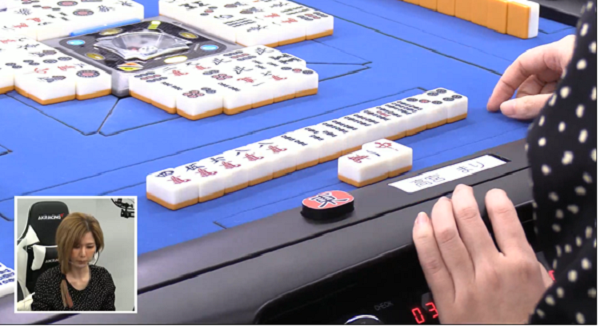

ポン。北家の櫻井が1枚目をツモる前に電光石火の3フーロ。

ポン。北家の櫻井が1枚目をツモる前に電光石火の3フーロ。 をポン。

をポン。

ポン

ポン

ドラ

ドラ

ドラ

ドラ

ポン

ポン