第38期プロテスト 執筆:菅原千瑛

2022年01月04日

初めて受けたプロテストから約10年。

私が麻雀プロになるもっと前、高校生だった頃、当時のバイト先(カフェチェーン店)の先輩とこんな話になった。

「好きなことを仕事にしたいか、否か」

大学3年生だった先輩は、バイトリーダーからそのまま社員になった。

「私はアパレルが好きで、好きだからこそ、それを仕事にした時、やりたくないこともやらされたりしてアパレル自体を嫌いになってしまうのが嫌で、だから2番目に好きで続けていけそうな飲食を仕事にしようと思った」と言っていた。

自分の好きなことを仕事として生業に出来ているのは日本全体の4%だから、とも。

将来についてはまだピンときていなかった。好きなことを仕事に出来たら最高だけど現実は難しいんだなと思った。

思えば小さな頃から多趣味で、様々な習い事もしてきた。部活も多数入った。が、どれもこれも1年も経たずに興味を失っていた。

麻雀を除いては。

中学生で覚えた麻雀は映像対局を観るのも実際に打つのも好きで、高校、大学と進学していっても変わらずよくしていた。

麻雀が、麻雀だけは、ずっと好きだった。たまたま、周囲にも麻雀好きが多かった。そんな環境が今に繋がっているのかもしれない。

強い人と打ちたい、もっと強くなりたい、そう思って日本プロ麻雀連盟の門を叩いた。

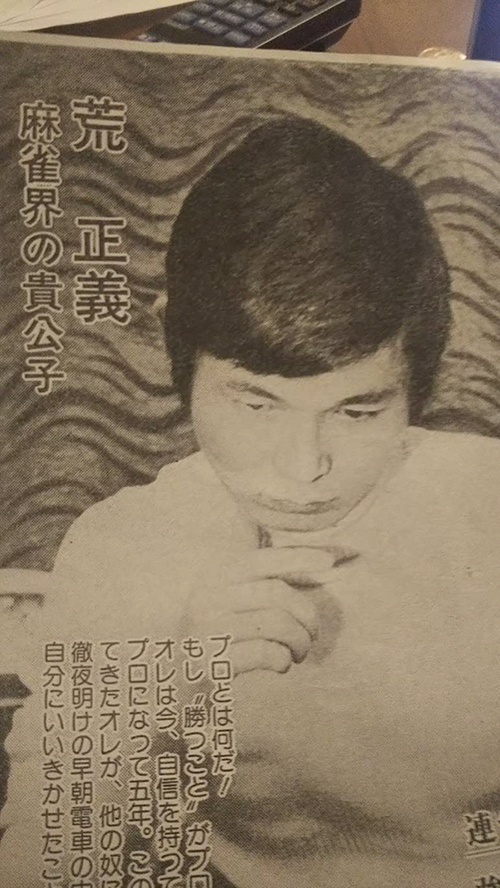

というのも、大学生になり、とある映像対局を目にして『荒さん(荒正義プロ)すごいなかっこいいな麻雀プロすごい!こんな風に打てるようになりたい!』と思った丁度その頃、近代麻雀でプロテストの存在を知ったのだった。

誰にも言わずに書類を送った。誰にも訊かなかったが故に『現金書留?よく分からん』と現金を送りつけるくらいは無知だった。伸びしろだけは一等賞!と謎にポジティブだった。受けると決めてからはワクワクしていた。

思えば人生の分岐点だった。

大学の入学式ぶりに袖を通したスーツを身にまとい、緊張とワクワクで迎えた初めてのプロテストは不合格だった。しかしプロテスト実技の際に「女流勉強会というものがあるからそれに出てまた半年後に向けて勉強したら良いよ」と藤原さん(藤原隆弘プロ)に言ってもらえて、その半年後にプロテストを受け、初めて受けた丁度1年後、麻雀プロとなる。(今は正規合格、半年間の研修期間ありの育成合格もある。プロテストを受けるにあたっての詳細は日本プロ麻雀連盟HPから”プロテスト”で検索!)

プロテストを受ける中で、

“死ぬまで麻雀プロでいよう”

いつからかそう思うようになっていた。

たとえ結婚しても子供が産まれても、おばあちゃんになっても続けるんだと。

そうして、気付けば好きなことを仕事にしていた。

確かなことは、決して楽な道のりの10年ではなかったということ。

それでも、あの時プロテストを受けて、麻雀プロになって良かったと胸を張って今は言える。

これからプロテストを受ける方々が、10年後、麻雀プロになって良かったと思える未来を願うばかりだ。

カテゴリ:その他

、

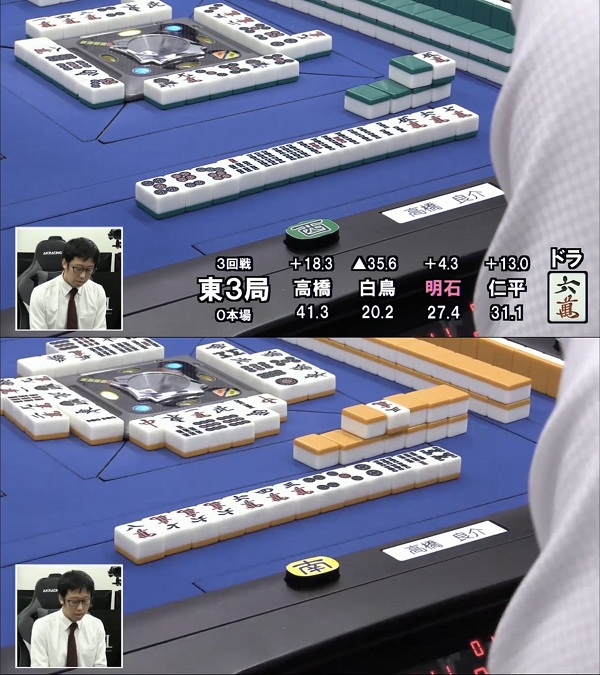

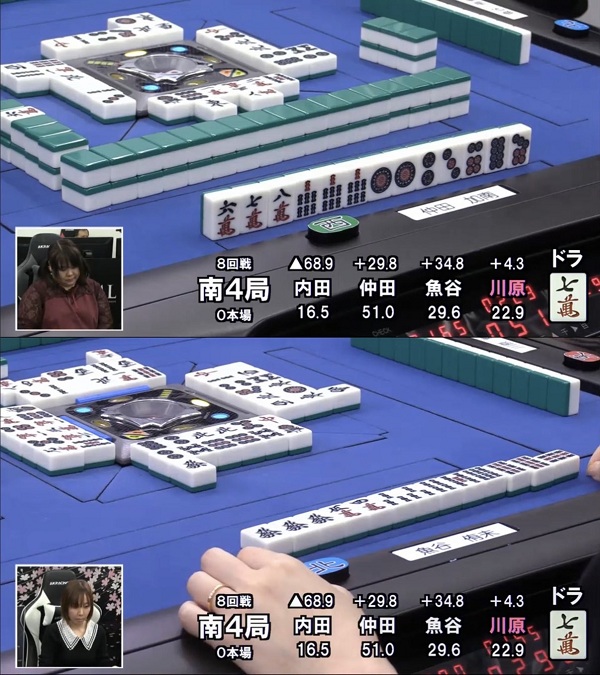

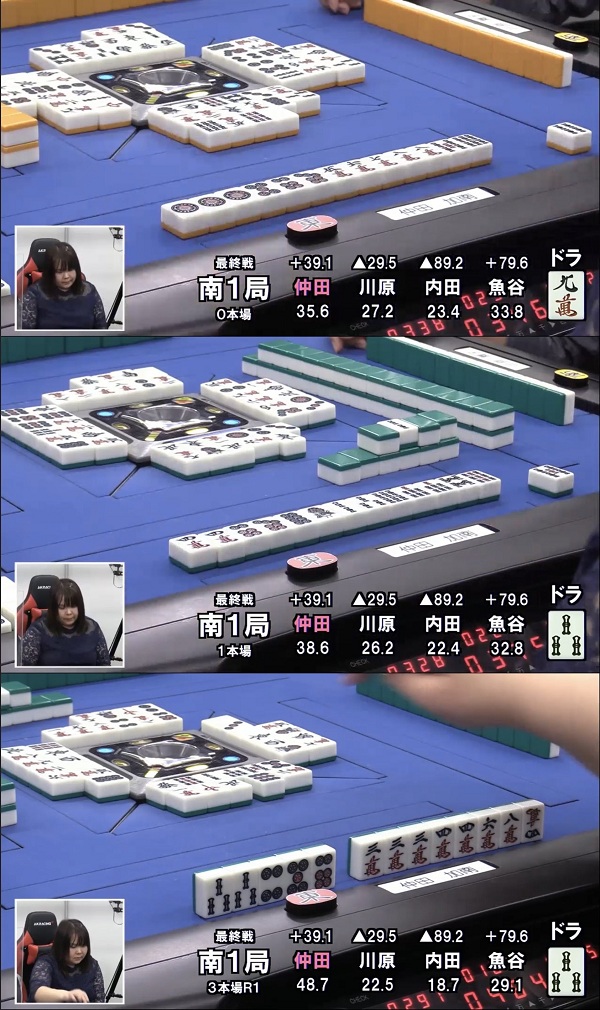

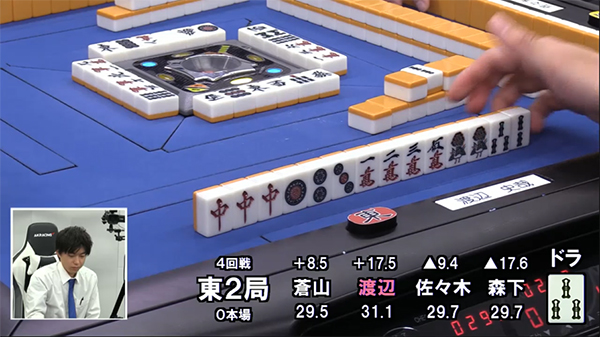

、 という切り出しが何よりそれを物語っていた。

という切り出しが何よりそれを物語っていた。

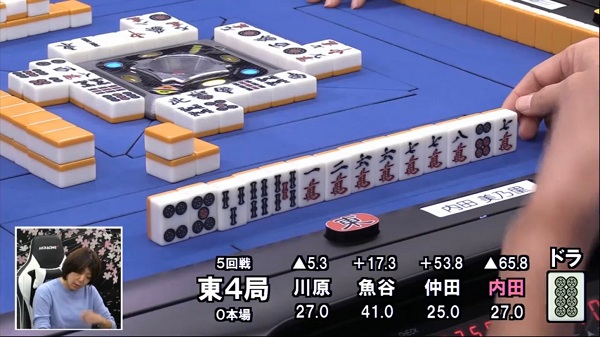

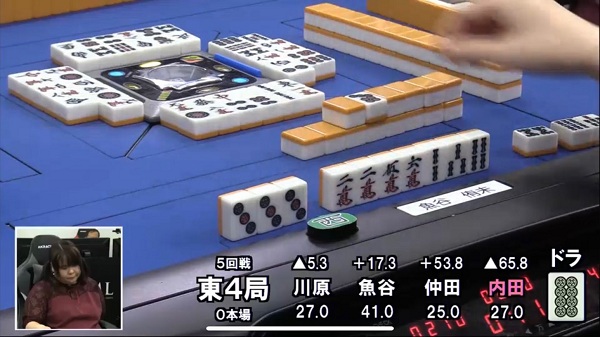

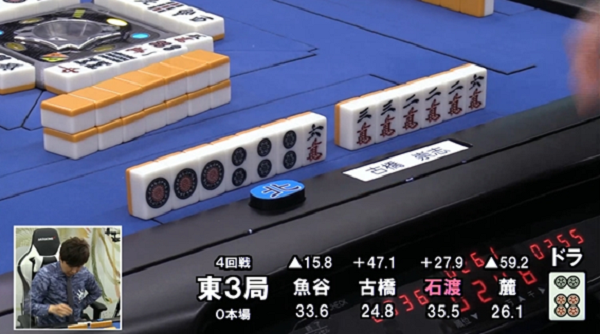

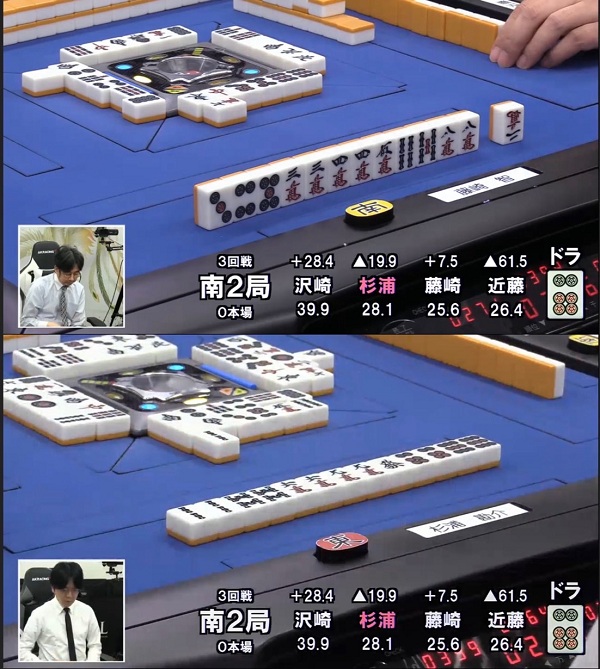

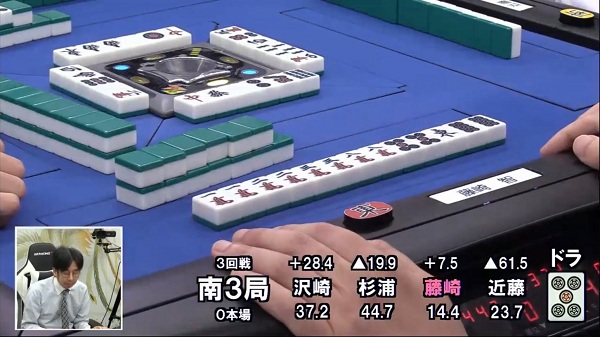

をチーしてテンパイ。

をチーしてテンパイ。

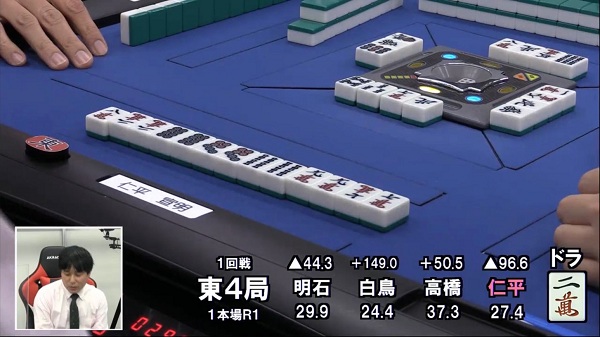

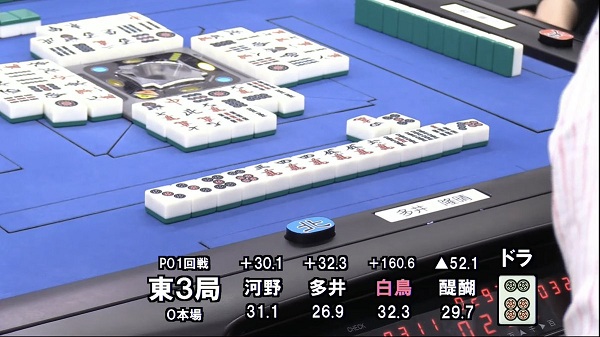

ドラ

ドラ

チー

チー

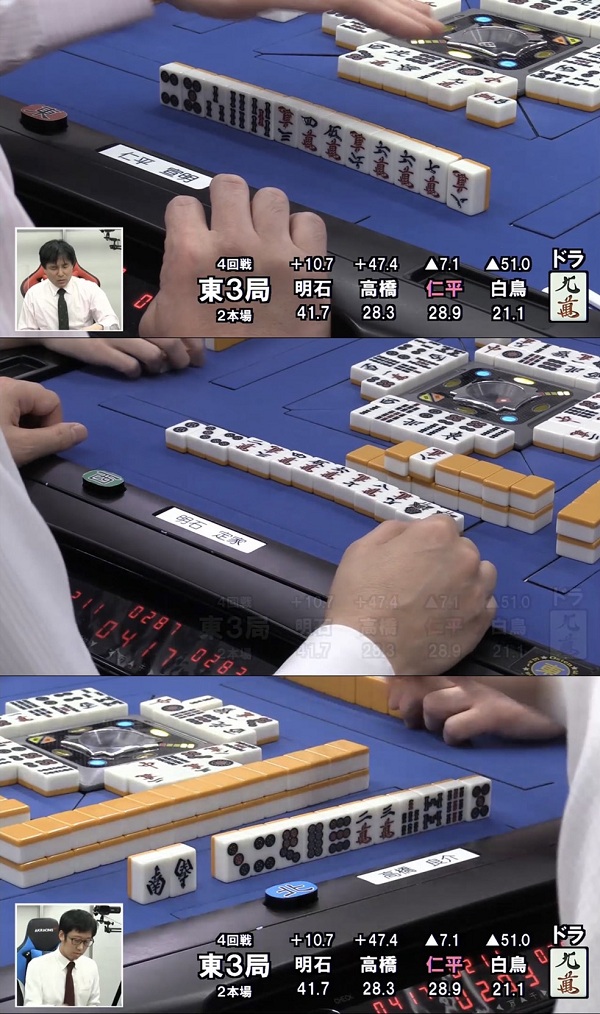

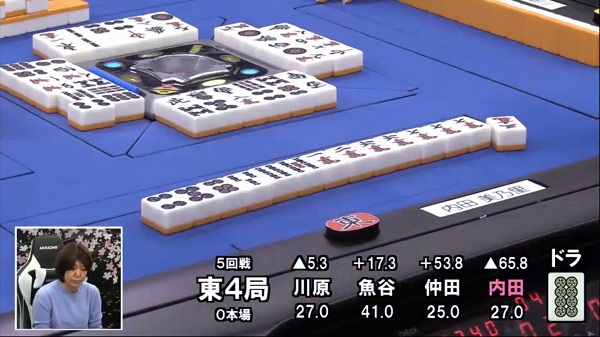

ツモ

ツモ

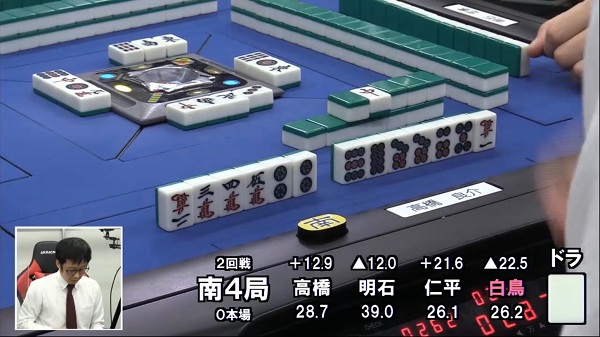

ドラ

ドラ

と手出ししていることから、決して楽な手格好ではなかったことが想定できた。

と手出ししていることから、決して楽な手格好ではなかったことが想定できた。

と

と

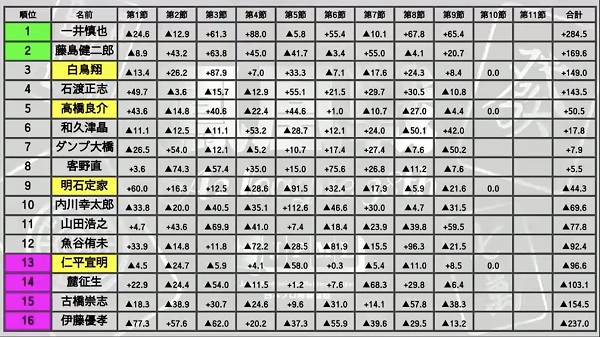

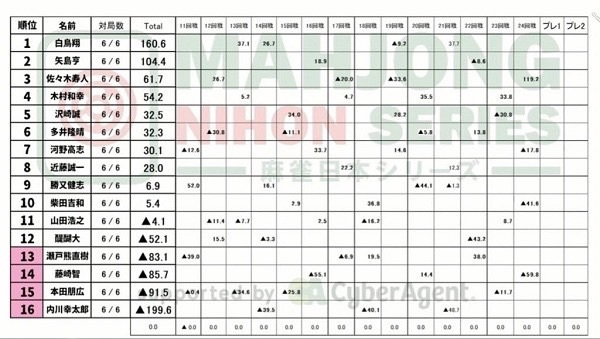

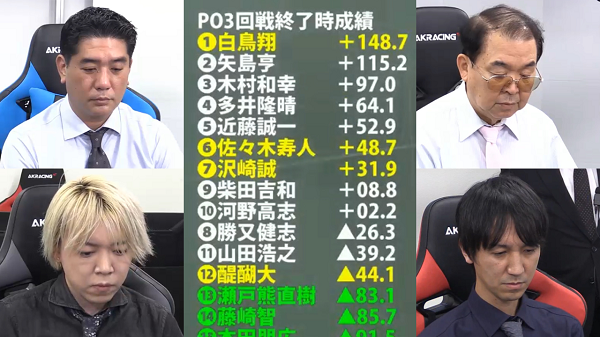

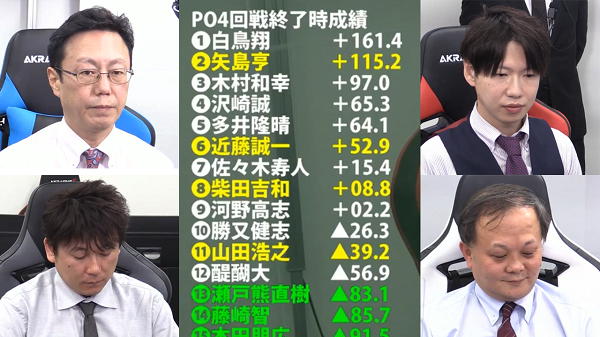

白鳥翔

白鳥翔

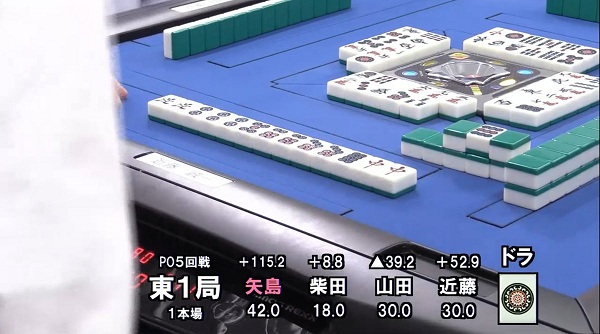

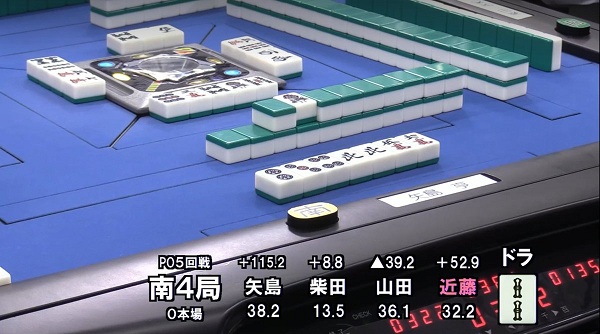

矢島亨

矢島亨

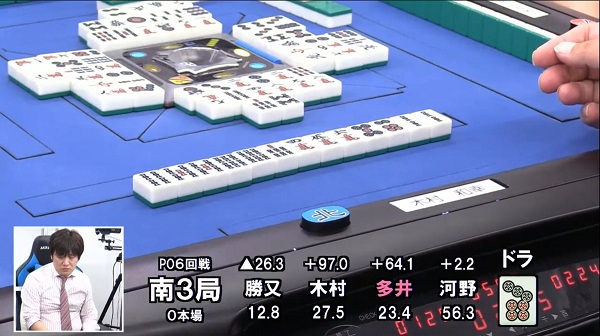

木村和幸

木村和幸

多井隆晴

多井隆晴

佐々木寿人

佐々木寿人

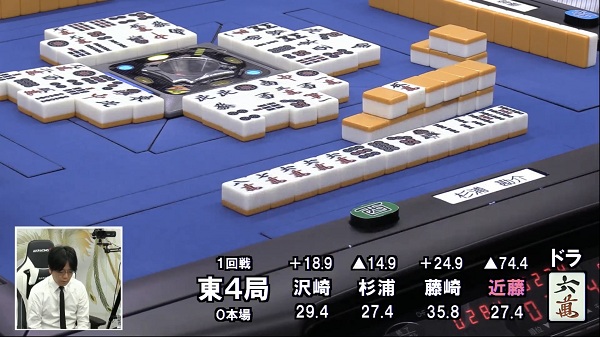

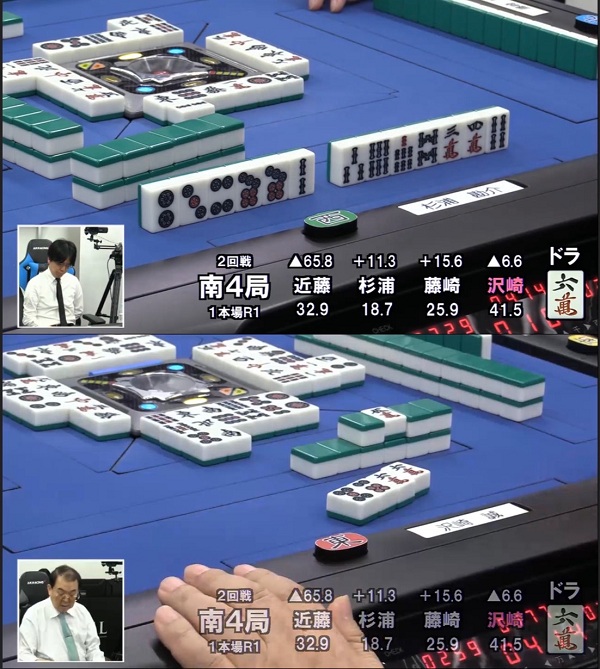

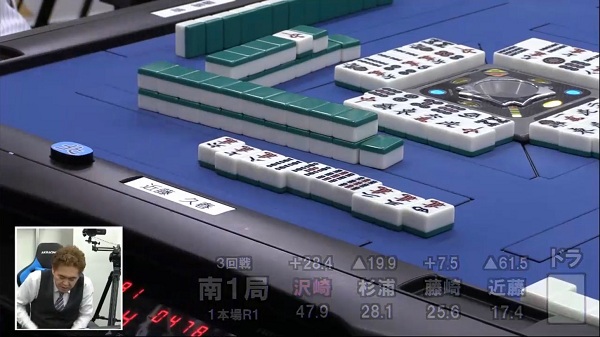

沢崎誠

沢崎誠

近藤誠一

近藤誠一

河野高志

河野高志

柴田吉和

柴田吉和

山田浩之

山田浩之

醍醐大

醍醐大

勝又健志

勝又健志

瀬戸熊直樹

瀬戸熊直樹

藤崎智

藤崎智

本田朋広

本田朋広

内川幸太郎

内川幸太郎

ドラ

ドラ

リーチ ロン

リーチ ロン ドラ

ドラ

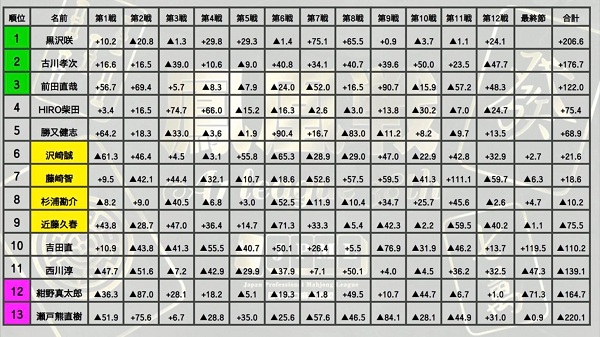

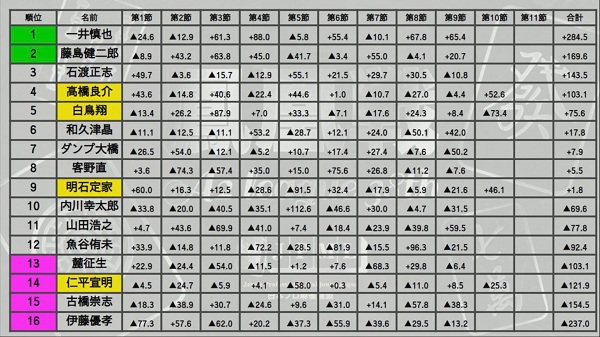

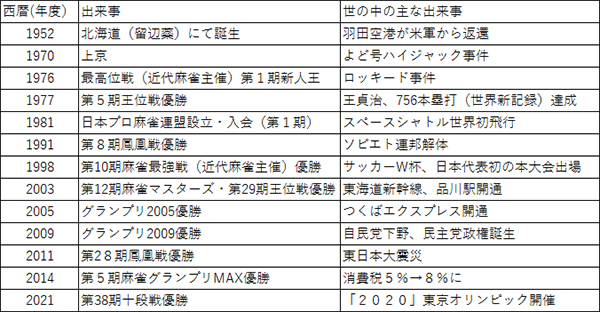

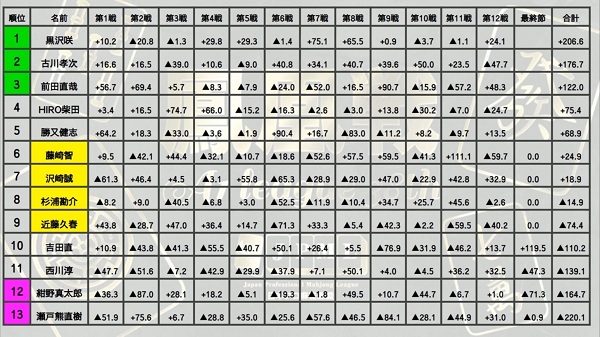

古川 孝次

古川 孝次

HIRO柴田

HIRO柴田

勝又 健志

勝又 健志

沢崎 誠

沢崎 誠

藤崎 智

藤崎 智

杉浦 勘介

杉浦 勘介

近藤 久春

近藤 久春

吉田 直

吉田 直

西川 淳

西川 淳

紺野 真太郎

紺野 真太郎

瀬戸熊 直樹

瀬戸熊 直樹

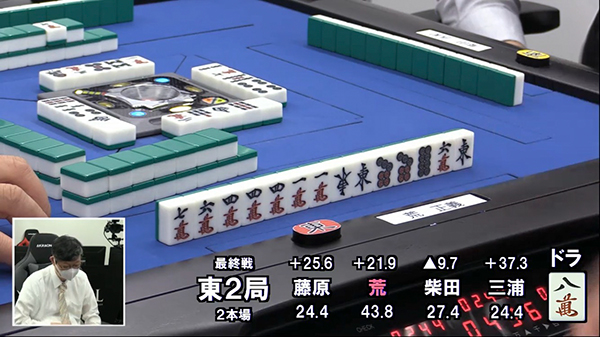

ポン(後に加カン)で

ポン(後に加カン)で